6月9日至6月15日,人民日报、新华社、中央广播电视总台等中央主要新闻媒体共刊发(播)唐山重点稿件17篇。新华社报道我市首个海上风电主机装备制造项目——远景能源(乐亭)有限公司海上大兆瓦智能风机在生产车间下线,该项目依托乐亭丰富的海上风电资源及优质钢铁产业链,助力构建“海上风电+绿氢”零碳产业链,进一步推动唐山钢铁、交通等传统产业低碳转型。《经济日报》以整版篇幅刊发《这里为何能引来京津创新活水——来自河北唐山的调查》,介绍唐山市抢抓京津冀协同发展战略机遇,以产业协作为牵引,以创新链、产业链融合为突破口,承接京津科技溢出效应和产业转移,加强人才柔性引进,打通“京津研发、唐山转化”的科技成果转化廊道,在对接京津、服务京津中加快自身发展的好做法。《光明日报》《科技日报》、中新社等央媒刊(播)发报道,聚焦我市在经济转型、文旅融合、民生保障、公共服务等方面取得的新进展、新成绩。

6月10日,《经济日报》9版整版刊发题为《这里为何能引来京津创新活水——来自河北唐山的调查》的报道,介绍唐山市以产业协作为核心,以创新链与产业链融合为突破,通过平台承载产业、创新驱动转型、人才赋能发展的三维联动,摸索出“对接京津、服务京津、发展自身”的创新模式,在对接京津、服务京津中加快自身发展。

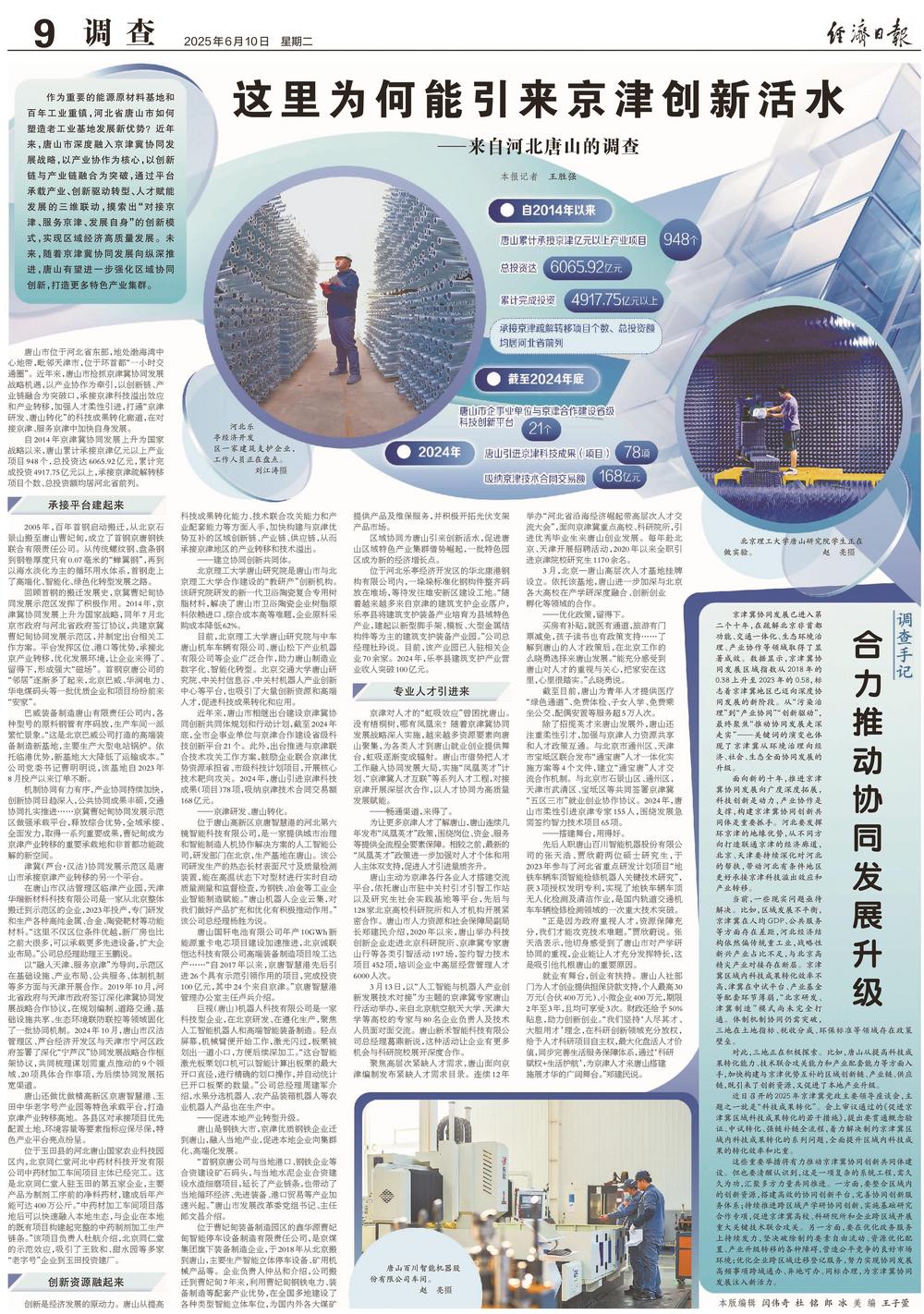

自2014年京津冀协同发展上升为国家战略以来,唐山累计承接京津亿元以上产业项目948个,总投资达6065.92亿元,累计完成投资4917.75亿元以上,承接京津疏解转移项目个数、总投资额均居河北省前列。

承接平台建起来。回顾首钢的搬迁发展史,京冀曹妃甸协同发展示范区发挥了积极作用。平台发挥区位、港口等优势,承接北京产业转移,优化发展环境,让企业来得了、留得下,形成强大“磁场”。首钢京唐公司的“邻居”逐渐多了起来,北京巴威、华润电力、华电煤码头等一批优质企业和项目纷纷前来“安家”。

津冀(芦台·汉沽)协同发展示范区是唐山市承接京津产业转移的另一个平台。唐山还做优做精高新区京唐智慧港、玉田中华老字号产业园等特色承载平台,打造京津产业转移高地。各县区对承接项目优先配置土地、环境容量等要素指标应保尽保,特色产业平台亮点纷呈。

创新资源融起来。创新是经济发展的原动力。唐山从提高科技成果转化能力、技术联合攻关能力和产业配套能力等方面入手,加快构建与京津优势互补的区域创新链、产业链、供应链,从而承接京津地区的产业转移和技术溢出。

近年来,唐山市相继出台建设京津冀协同创新共同体规划和行动计划,截至2024年底,全市企事业单位与京津合作建设省级科技创新平台21个。2024年,唐山引进京津科技成果(项目)78项,吸纳京津技术合同交易额168亿元。

专业人才引进来。唐山市借势把人才工作融入协同发展大局,实施“凤凰英才”计划、“京津冀人才互联”等系列人才工程,对接京津开展深层次合作,以人才协同为高质量发展赋能。

除了招揽英才来唐山发展外,唐山还注重柔性引才,加强与京津人力资源共享和人才政策互通。与北京市通州区、天津市宝坻区联合发布“通宝唐”人才一体化实施方案等4个文件,建立“通宝唐”人才交流合作机制。2024年,唐山市柔性引进京津专家155人,围绕发展急需签约智力技术项目65项。