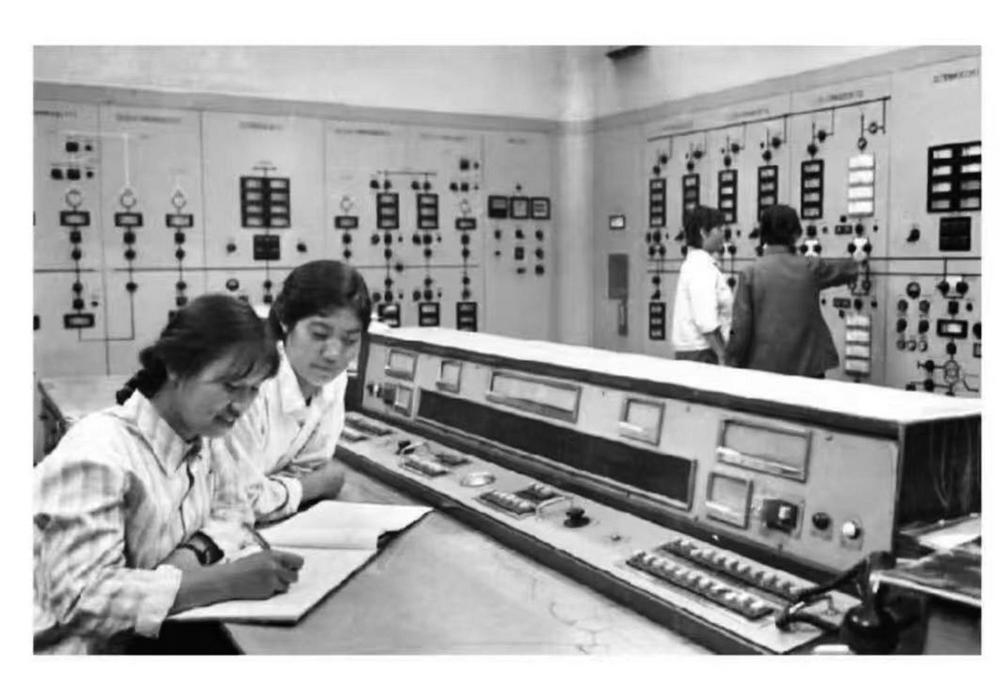

唐山发电厂在震后不久即部分恢复了生产,工人们坚守岗位,保证供电。(1976年8月26日发) 新华社记者 韩晓华 摄

1975年7月15日,我进入了唐山市发电厂工作,开启了供电人紧张而又神圣的生活,那年我刚好21周岁,风华正茂,便与唐电结下了深厚的感情。退休后,为帮女儿带孩子,迁居到了北京。

一天,在唐的妹妹给我发来一条信息,说她在唐山公交车河北广电移动电视台车载屏上看到了我的一张照片,并将照片发给我。作为照片中的主人公之一,我看到后心跳加快了,一下子回到了那令人难忘的时刻。

这是一张既熟悉又陌生的照片。说它陌生,我还真是第一次看到这张照片,说它熟悉,因为这个情景我印象太深刻了。

记得照片拍摄时间是1976年8月25日上午,唐山大地震后不到一个月的时间。全市上下都在为抗震救灾忙碌着。我们发电人为早一天恢复正常供电,在严重缺员且余震不断的情况下,一人顶多人,黑夜当白天,加班加点,抢时间,争速度,靠着一股拼劲,凭着对党对人民负责的精神,创造了震后14天恢复供电的奇迹,也吸引了新闻界的注意。

那天,新华社韩晓华记者来到我们厂进行采访报道,正赶上我们“三八女子组”值班,为我们拍下了这张照片并发表在《人民日报》上。没想到它竟载入了唐山抗震救灾、恢复建设的史册。

照片的背景是电厂主控制室,全厂的中枢所在,担负着全部电量的输、配、送任务,一级要害岗位。照片中四位主人公:远景处身穿白色衬衫者是我们班长贾淑英大姐,她技术过硬,工作扎实,拍照时正进行电气设备一般操作和日常维护工作;穿黑色上衣的是刘颜文,她在进行反送电操作;坐在桌前填写操作票的是郑丽君,温文尔雅,与我同一年入厂,工作一丝不苟;第四位,侧身趴在桌上的那位就是我,高中毕业后参加工作,胆大心细,责任心强,吃苦耐劳,在这个岗位上一干就是29年,没出过任何差错。通常情况下我们一班是六个人,可照片中却只有四人,那是因为地震造成了大量的人员伤亡,一时来不及补充人,只好在缺员的情况下坚持工作,争取为恢复建设早一点提供电力服务。

唐山发电厂,始建于1941年,为唐山的经济建设和人民的生活提供了源源不断的动力支持。震前有五台机组发电,几座变电站担负输送电任务。电力作为一种动力能源 ,在那时具有不可替代的作用。震后机组都有不同程度的损坏,在暂时不能发电的情况下,我们采取从京津唐电网上受电以供唐山地区生产、生活使用。经过几天的奋战,部分机组开始发电,解决了燃眉之需。

今天来看这张照片,它已不是四个人日常工作场景,而是名副其实的“战天斗地的疆场”。千百供电人在那场天灾面前,冒着余震的危险,表现出战天斗地的风采,在大灾面前,我们没有被震倒,被吓倒,被征服,而是从地下爬起来,揩干净身上的血迹,掩埋好同伴的尸首,我们又继续战斗了。

它已不是一张简单的室内照,而是一份沉甸甸的答卷,是向全国人民交上的一份圆满的答卷。震后的第14天,也就是8月10日,部分机组开始并网发电,震后第120天,供电已恢复到震前水平,展现了供电人震后恢复生产,坚守岗位,保证供电的火热的胸襟,是那个时代的缩影。

它已不是一张普通的工作照,而是一种精神的象征,是唐山人“公而忘私、患难与共,百折不挠、勇往直前”抗震救灾精神的真实写照,从一个侧面告诉人们,今天的辉煌,是多少人奋斗得来的,是全国人民无私支援取得的,要珍惜今天,更不能忘记昨天。

可以说,这张照片见证了唐山发电人在那段特定时期为恢复供电而忙碌的瞬间,也成就了我的高光时刻,我为有这样的经历而骄傲。

我的最忆是唐山。