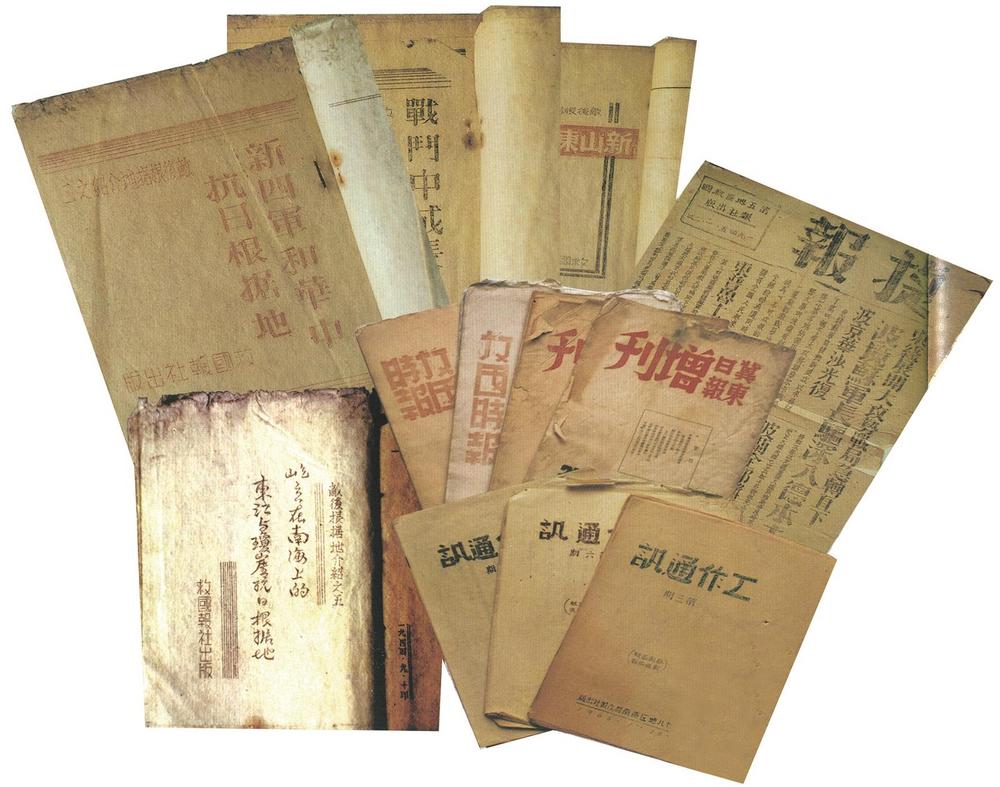

8. 《救国报》的文艺工作与宣传刊物

(接上期)

抗敌文化社与《文艺轻骑队》

因为《救国报》较好地发挥了团结人民、打击敌人的作用,所以1941年初,报社又在遵化鲁家峪成立了一个抗敌文化社,翻印、出版一些时事政治、文化学习材料,并创办了报纸型文艺期刊《文艺轻骑队》。此期刊为油印,8开4版(有时为8开2版),不定期出版,高尔其任主编,雷烨任编辑。该报是冀东区第一份公开出版发行的革命文艺报。1941年底,抗敌文化社解散,《文艺轻骑队》也随之停刊。此后相关文艺类内容由《救国报》担负起来。

铁骑社与《铁骑》

1941年冬,救国报社长驻遵化鲁家峪的东峪和北峪,环境比较稳定。报社的同志们为了同驻地群众加强联系,开展群众文化生活并起到宣传抗日的作用,成立了一个叫作铁骑的剧社,利用工作空隙编排了许多宣传抗日的小型歌剧、皮影戏、话剧、京剧等节目。

以范捷民(原名尹铭钰)为主,集体编写了一个小型歌剧《黄二嫂》,叙述了一位原不愿负担战勤任务的妇女,在各方面的宣传帮助之下,转变了态度,成为积极分子的故事。这个小歌剧,利用已为群众所熟悉的抗日歌曲和民间小调进行填词,

1942年初,同志们编写了一出皮影戏《巧遇》,揭露敌人的罪行和当伪军的下场。还准备了一些小节目,如抗日歌曲演唱,单折京剧《坐宫》等。在驻地群众积极协助之下,搭了一个临时简易舞台进行演出。演出时,观众十分踊跃,会演唱皮影戏的农民纷纷前来助演,《巧遇》演出末及三分之一时,报社的皮影演员就被农民所代替。鲁家峪大庄的巩俊海,是一位当过多年皮影戏演员的名手,他参加演唱,给这出皮影戏增色不少。后来,他参加了冀东新长城影社,成为专业皮影戏演员。

业余剧社的演出,只能算作报社人员与驻地乡亲们的文娱联欢活动,但是也受到群众和各方面的欢迎和重视,各村纷纷邀请报社业余剧社前去演出。丰玉遵县政府捐助了两匹大布,供剧社作为舞台幕布之用,还有的县区地方政府或捐助几十件古装戏和现代戏的服装行头,或捐助煤油供剧社演出时点煤气灯用,或捐助整套锣鼓……这些情况说明,当时的人民群众非常需要抗日的文艺生活,这种需求使报社业余剧社处于欲罢不能的境地。

这次演出之后,业余剧社准备第二次演出,并决心提高演出水平。丰原同志找到一本来自晋察冀的话剧本《铁军》。剧社翻印之后,即分配角色进行排练。剧社同志也新写了一些抗日歌词,自己谱曲,并练习演唱。有的同志准备新编一出皮影戏,并进行文武场的排练。但是,4月中旬敌人开始实行“四次治强”,血洗鲁家峪。报社同志们不得不突围转移,业余剧社也被迫结束。

1943年春,环境有所好转,救国报社在迁西西水峪一带活动。在吕光的支持下,由管桦、任朴、武迎山、山桥、陈大远、徐楠等人组建了一个业余文艺团体——铁骑社,顾宁为顾问,创办了综合性文艺刊物《铁骑》,油印,32开本,不定期出版,编辑、出版、发行工作均由救国报社代办,刊登一些小说、诗歌、散文、随笔和文艺论文。这个刊物很受军民群众的欢迎,对于冀东地区文艺动活的开展,起到了积极推动作用。该刊曾刊载新华社播发的关于文艺工作者下乡、下连队的论文,一些文艺工作者纷纷响应,到实际中去体验生活。报社美术干部王扶轮自请下连队并兼任某连指导员,后来在指挥作战中英勇牺牲。

7月,因铁骑社并入新长城社,《铁骑》也在出版2期后停刊,并入《新长城》。

新长城社与《新长城》

1943年9月,中共冀热边特委宣传部副部长兼救国报社社长吕光倡议,由冀东各有关方面人员参加,在迁西县东水峪召开大会,在原铁骑社基础上,成立了群众性文化艺术组织——新长城社,冀热边特委书记兼司令员李运昌亲临大会讲话。大会通过了组织原则,创办了综合性文艺刊物《新长城》,该刊为油印,8开,每期500份,赠阅。吕光任理事长,理事有:李杉、顾宁、孔祥均、何畏、季林、张荫青、刘俞芬、魏仲、陈大远、程立群等。地址在迁西县东水峪村。

《新长城》由顾宁兼任主编,陈大远兼任编辑,其他编辑、印刷、出版、发行等工作均由救国报社代理。所以实际上,救国报社成了新长城社的主办机构,《新长城》的出版也取代了已停刊的《文艺轻骑队》和《国防最前线》。

这个刊物除了刊登理论、教育、文化、宣传、根据地建设等方面的文章之外,也刊登小说、诗歌、散文等文学艺术作品。较有影响的如:顾宁的长诗《哀罗马》、林采的长诗《云》、任朴的诗《二月》等。

1944年10月,吕光和新长城社理事李杉、刘俞芬、魏仲等在杨家铺战斗中牺牲了,顾宁已在同年春季牺牲。因失去主力,新长城社停止了活动,《新长城》也被迫停刊。这个组织和刊物,虽然只存在一年多的时间,但是对团结文学艺术界的知识分子,起了积极作用,并且推动了冀东地区的抗敌文化和文艺工作开展。

(另:1944年杨家铺战斗中,几位主要领导牺牲,《新长城》的编辑出版工作被迫中止。但幸存的报社同志与新长城社成员经过反复讨论权衡,仍以新长城社的名义,出版了一些通俗的文艺读物。这些读物有自编的、有集印的,一部分由敌工工作部门发往敌人据点,起些对敌人揭露、瓦解的作用。这项工作到日本侵略者投降时终止。)

救国报社对新长城影社的协助

1943年新长城社成立之后,吕光考虑到皮影戏是冀东广大群众最熟悉最欢迎的文艺形式,又是最轻便最便于打游击的一种演出形式,决定成立一个皮影社。

这个消息一经传出,就受到著名老皮影戏演员们的响应,先后参加的有:苏旭、苏勉、张茂兰、张桐林、巩俊海、李林(刻制皮影人的艺人)等。人员初步齐备的时候,1943年7月,新长城影社在迁西黄槐峪举行成立大会。

上级领导任命木子厚为社长,《救国报》编辑陈大远兼指导员。吕光向陈大远提出的要求是,除了做政治思想工作之外,要立即着手写出几个宣传抗日的皮影剧本。陈大远写出第一个剧本《田玉从军》,以后又写出《锦上添花》《春秋镜》等,并改编旧影卷《花木兰》,同时组织皮影演员编写剧本。陈大远和报社美术干部王扶轮,还帮助李林设计绘制现代皮影人的头茬,改善布景刻件。影社成立之后不久,就在黄槐峪进行第一次演出,受到广大观众的热烈欢迎。

这年的11月,敌人对黄槐峪、东水峪一带进行“扫荡”,报社必须转移,影社也需要改变活动方式,进行游击演出。领导上任命《救国报》编辑山桥任影社专职指导员,在他任指导员期间,组织编写了不少剧本,有:《光明之路》《抢粮》《抓丁》《大生产》《四十里铺之战》《埋伏战斗》等。同时,他们还把受群众欢迎的歌剧、话剧、小说如《白毛女》《血泪仇》《晴天》等,改编为皮影剧本。

新长城影社是由特委宣传部直接领导的,不是救国报社的所属单位,但是报社的同志们对该社成立前的筹办工作和成立后的政治思想工作,尤其是组织编写剧本、设计绘制新皮影人等方面,做了许多具体工作。

(待续)