□ 王烁辉

2. 《冀东日报》映射冀东党报的成熟

(接上期)

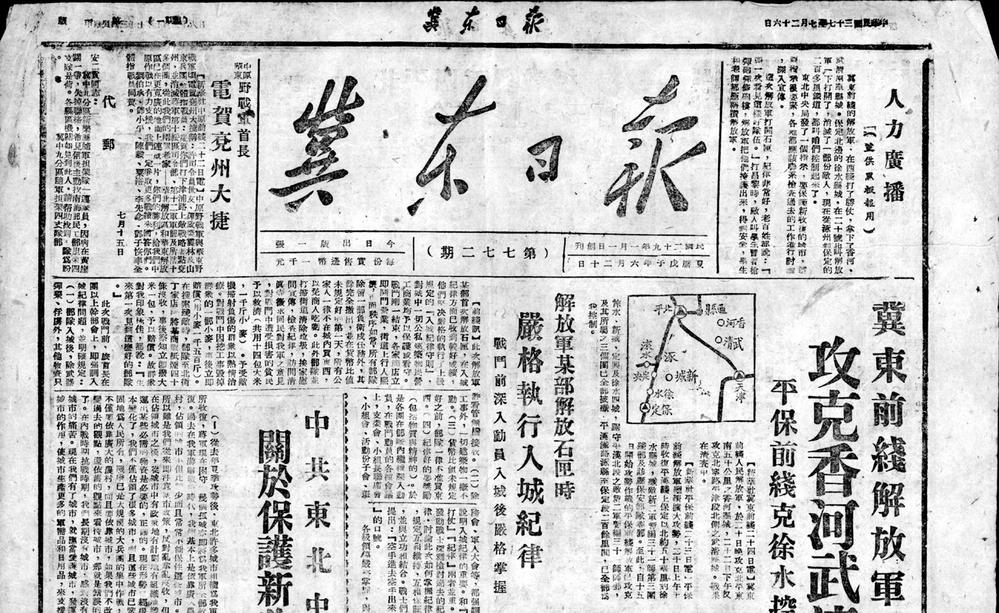

1947年12月26日起,《冀东日报》正式成为日刊,由四开四版改为对开二版。

当年的延安新华社还为此发了一条新闻:

“(冀东26日电报)此间《冀东日报》为执行平分土地任务,由26日起,改为日刊,对开两版大报。该报远在 1940年1月1日创刊,在残酷的游击环境中,坚持出版小型油印报——《救国报》。日本投降后,改为铅印四开四版隔日刊。此次在平分土地运动中,为适应新形势,及时反映农民翻身及大反攻的胜利消息,广泛交流工作经验,于 26 日改出日刊。”

改出日刊后的1948年,是《冀东日报》发展变化最大的一年。一月出版28期,二月出版27期,三月出版31期,四月出版30期,逐步走入正轨。

但是在 1948 年的7月份,报社只出版了两期石印报和 10 期八开四版的临时版。什么原因呢?在1948年7月21日《冀东日报》第一版报角刊有一则《本报启事》:

“当七月初蒋傅匪进攻我冀东腹地时,本报印刷厂临时转移,敌人发觉后,经印刷厂同志连夜抢运,重要机器铅字幸未损失。但部分铅字及工作用具,被傅匪烧毁破坏。所以在修理补建期间,大版只得暂时停印,而出版两期石印版及十期小型铅印的临时版。现印刷厂业已全部恢复,大版自本期起照常出版。本报除向全国人民控诉傅匪军破坏出版事业的暴行外,特请读者鉴察。”

这则启事字数不多,看似平静,但其背后却有着一段惊心动魄的险情:

1948年6月,冀东印刷厂刚从遵化西北部的塔寺村向塞外转移至兴隆县的草场村安顿好。

6月30日深夜,大雨滂沱。印刷厂正在紧张印报之时,冀东新华书店的一位同志赶来传递紧急情报:北平国民党军队侵犯我冀东解放区的先头部队已达马兰峪,距我驻地草场村仅十余里地。随后我们的侦察人员发现,已有敌人驻守在附近长城的城楼子里,倘若敌骑兵来犯,只需30分钟。

我们的印刷设备总重数万斤,转移时需提前协调,从各处抽调大批马车方能运走。厂长李农当机立断,一方面命令马上停止印刷,迅速拆卸机器,就地掩埋,坚壁清野;另一方面组织转移同时报告上级机关。同志们冒着大雨一起紧急行动,挖坑、拆卸、搬运,只用了两个多小时,便将所有物资坚壁完成。

7月1日拂晓,除7名同志留下监视敌人外,印刷厂其余人员全部向东北方向急速转移,翻山越岭,于中午时分到达半壁山。

7月2日,坚守草场村的我侦察人员传来消息:印刷厂人员转移不久,国民党军队北窜至我原驻地草场一带。发现印刷厂的机器设备已坚壁起来,气势汹汹地扬言:“明天来大车把机器全拉走,看他们怎么印报!”

设备有危险!同志们顾不上自己的安危,在当天傍晚又返回草场村,准备乘敌暂时离去的间隙运走我们的机器设备。此时,区党委机关、建国学院、新华书店、冀东工会以及许多老乡都赶来帮忙。为了和敌人抢时间,必须在天亮以前,将三四万斤的机器运到几百米高的北山上去。

夜色如墨,山路崎岖。几公里的盘山小路上,搭、抬、扛、背着设备的人们就像好几条长龙在山腰盘旋。“人在,机器在!”一次次往返搬运,好多同志肩膀磨出了血,有的同志鞋子掉了光着脚也不停步。三百斤重的机器大底盘,两个人抬起来就走,一百多斤的机器帮,阎贺庭一个人背起来就跑,到山上人累得吐了血。所有人齐心协力,到东方发白之际,终于将四架印刷机全部运出村外。

7月3日,敌人果然带着车队和从老百姓家里抓来的几十辆马车,浩浩荡荡地来抢劫机器设备,结果扑了空。恼羞成怒的敌人炸毁了来不及转运的备用铅字和纸张,放火烧了村里 20 多间房屋,狼狈而去。

敌情仍未解除,印刷厂不能久留,必须马不停蹄继续转移,同志们带着设备一路向北。海拔五六百米的北大岭山高路陡,一边是峭壁、一边是悬崖,从未有车辆能走过,大家靠肩扛人抬,冒着粉身碎骨的危险,走走停停,一节倒一节地翻过了山。厂里仅有的一匹马累倒下了,再没有起来。

7月中旬,同志们努力抢修设备,捡回了草场村被扬满山坡的铅字,《冀东日报》又恢复正式印刷出刊。

战争期间,冀东日报社(包括新华社冀东分社)、冀东印刷厂、新华书店印刷厂,共用一个番号——“红星部队”。报社是第一分队,冀东印刷厂为第二分队,新华书店印刷厂为第三分队,由报社党总支领导,在转移行军时统一指挥行动、安排驻地。冀东印刷厂转移期间,报社派排字股副股长李士耕和排字一组刘世烺、二组赵文英及发行科的张助国等同志,去新华书店印刷厂排印发行了前文提到的《冀东日报》临时版。

此前,报社与印刷厂虽不在一起办公,但为了送稿、审报样、取报方便,驻地一般都相距比较近,少则三五里,多也不过十多里。这次事件之后,报社编采等部门仍驻在遵化县城西,而印刷厂驻迁西县松岭村,两地相距近百里。发稿、取报都由专人骑马跑,往返得过滦河,为此还购船只设专人负责摆渡,编辑部派胡争做驻厂代表,负责处理稿件中的一些问题和签字发印。

《冀东日报》发行范围很广,不仅包括冀东解放区党政军各单位和4个分区,还包括从热河划过来两个分区,共6个分区27个县;同时,还要直接发给聂荣臻、刘澜涛、邓拓等晋察冀中央局和《晋察冀日报》的领导干部;此外,还向其他解放区发行,并同《冀中导报》《晋冀鲁豫日报》等各兄弟报社交换;甚至通过我党地下交通站和其他渠道,秘密地把《冀东日报》送到与冀东解放区邻近的一些敌占城镇,扩大宣传效果。

当时交通条件很差,没有交通工具,报纸的转运需经几道传递手续才能送到读者手里。冀东区党委有一个交通站,设有若干个交通队,报纸分发完后,由交通站来取,再分发给各交通队,经过跋山涉水,驴驮人扛,转送到各分区交通站,再转各县交通队和订阅单位。读者看到报纸,有的要两三天,边沿地区路南一带(要过封锁线)得经半月或更长时间才能见到报纸。

1948年10月,《冀东日报》的发行量已经由初办时每期1.1万多份,上升到每期近两万份。依冀东区党委指示,《冀东日报》的发行工作从报社分离出去,移交给邮政局,发行科长张助国转任冀东新华书店印刷厂经理。

《冀东日报》不仅在开辟巩固和建设冀东解放区的各项事业中作出了重要贡献,而且在培养和造就全面型新闻人才方面,也有不可磨灭的建树。

1947年夏天之后,解放战争进入我方战略反攻阶段,冀东军区成立了由詹才芳任司令员的十一纵队(后划入东北野战军改编为第九纵队)出关作战,报社也随之组建了由冀东分社领导的十一支社,配备了电台,派戈原、山桥、陆明等同志为十一支社的军事记者,随十一纵队出关采访,发回了大量冀东子弟兵在东北英勇作战胜果频频的消息。他们自己也在战火中淬炼成钢,业务水平飞速进步。

1947年9月,刚从清华大学毕业的邹仆被分配到冀东日报社工作。报社编辑部长孔祥均热情接待了邹仆,仔细询问他的工作经验和工作意愿,邹仆表示在学校管理过图书馆,所以想做资料工作。孔祥均听了哈哈大笑,指着书桌说:解放区的报社没有资料室,只有一部东北书局出版的《毛泽东选集》,还有一本小字典,这就是全报社的“资料”。根据报社当时的工作需要,邹仆被分配到编辑部下设的校对组工作。校对组和印刷厂在一起,住在离报社编辑部约有七八里的一个村子里。当时的校对员不仅仅需要担负校对工作,遇到人员不足时,还要帮着解决编辑工作上的问题,而此前的校对组只有一位陈秀同志,人员明显不足。邹仆和后来的几位同志补充了人员力量,提高了工作效率。

1947年底,金涛背着简单的行囊来到了驻在燕山脚下遵化县西下营村的《冀东日报》电讯科,在科长白瑛和同事们的帮助下,快速成熟为一名优秀的新闻工作者。白瑛是冀中望都县人,性格爽朗,为人机敏,他从在延安《解放日报》任校对工作时起,为党的新闻事业奋斗多年,且对工作要求严格,虽早年因耳疾失聪,工作时多用笔谈,却从不影响赴一线采写通讯。他待人和蔼可亲,尤其乐于帮助年轻人,不仅细心推敲年轻记者写的稿子,还经常循循善诱地传授经验。

1948年10月,邹仆曾心心念念的资料组已经成立,从上海来的陆明调到《冀东日报》工作后,便在这个部门和组长白坪,同事曾平、红谦等人一起负责资料搜集、整理、编辑工作。他记忆最深刻的是,每天都有学习时间,学文化、学政策、学写作技巧,许多同志都准备一本学习笔记,其实就是把土纸裁整齐再用棉线订成的本子,封面用的是印报的废纸型。学习后大家纷纷练着写文章,还给副刊投了不少剧评、观后感等稿件。

自1946年8月1日起,《冀东日报》编辑部还编辑出版了杂志型16开本的《冀东日报(增刊)》。这是一本包含理论性、知识性、时事性文章和重要文献以及本地区工作通讯、工作经验等内容的综合性刊物,不定期出版,每期发行24000多份。该刊从 1946 年到1949 年初夏,共出版了 20 多期。还有编辑部编发的32 开本内部读物《新闻业务通讯》,担负起提高专职新闻工作者和广大通讯员新闻业务水平的任务。初办时是油印,后改为铅印,不定期出版。还有专门为党政军领导同志参阅选编的《参考消息》(《新闻参考资料》),将中外各通讯社有关解放战争和国际战事电讯报道集中整理,没有标题,都是电讯全文,一律用五号字横排。印数很少,只供区级以上干部参考,1949 年春末夏初停办。

冀东日报社还编印和翻印过不少政论书籍和通俗的文艺书籍及教材。首先翻印了晋察冀边区编印的《毛泽东选集》(5 卷本)、刘伯承著《合同战术》、艾思奇著《大众哲学》,以及《党员教材》《战士识字课本》《农村支部教材》《新党员简明课本》《党章教材》《新战士课本》《党员识字课本》等书籍。

还编印了一批发往敌占区的宣传材料,如书皮为《桃花庵》剧本,而实际是揭露国民党的腐败、罪恶及战败事实等内容。

据当时统计,到1947年底,冀东日报社除编辑出版《冀东日报》外,还代印及发行了《冀东子弟兵》等5种报纸,共约2168400份;印各种文件、宣传品共36种,约178900 多份;印各种书籍77 种,计517950册。

1948年1月至10月,报社印《冀东日报》等4种报,共约5208660 份;印文件、宣传品达80多种,共约1340800份;印书65 种,共240000多册。这期间因《冀东日报》改出日刊,所以印报数激增,而印书数相对减少了。11月以后解放军进关,报社还承印了平津战役《前线报》(四开两版)及相关敌情文件等。

1948年秋,华北战场形势日趋明朗。为迎接解放军入关,《冀东日报》人员、机构都做了相应调整。同时组建了前线记者组,随部队一同入关,准备全面报道北方工业重镇唐山的解放。

(待续)