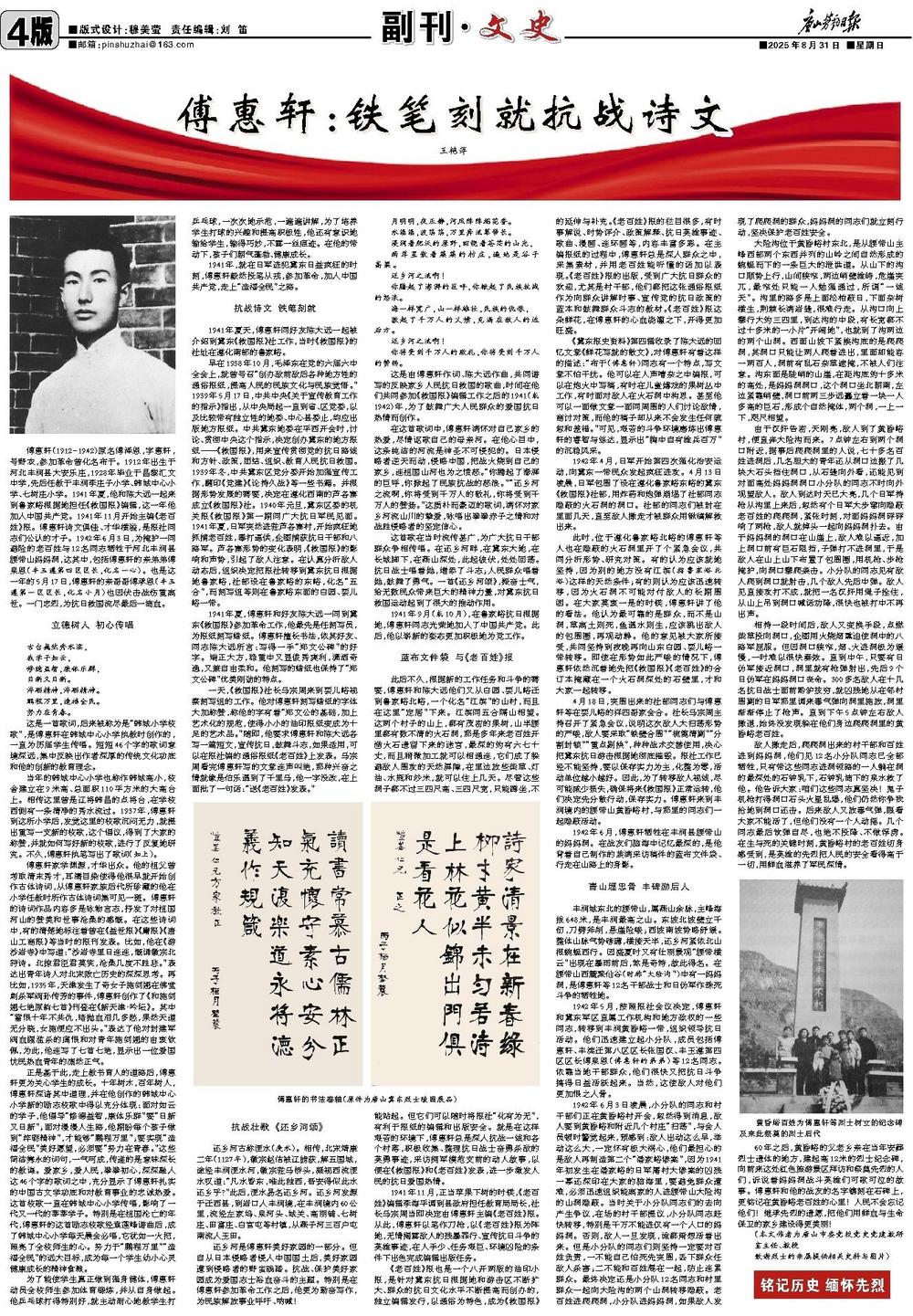

傅惠轩(1912-1942)原名傅泽恩,字惠轩,号野农,参加革命曾化名布于。1912年出生于河北丰润县大安乐庄,1928年毕业于昌黎汇文中学,先后任教于丰润李庄子小学、韩城中心小学、七树庄小学。1941年夏,他和陈大远一起来到鲁家峪根据地担任《救国报》编辑,这一年他加入中国共产党。1941年11月开始主编《老百姓》报。傅惠轩诗文俱佳、才华横溢,是报社同志们公认的才子。1942年6月3日,为掩护一同避险的老百姓与12名同志牺牲于河北丰润县腰带山妈妈洞,这其中,包括傅惠轩的亲弟弟傅泉恩(丰玉遵第四区区长,化名一心)。也是这一年的5月17日,傅惠轩的亲哥哥傅承恩(丰玉遵第一区区长,化名小月)也因伏击战伤重离世。一门忠烈,为抗日救国流尽最后一滴血。

立德树人 初心传唱

古台巍然秀水滨,

我学子如云,

修德益智,康体乐群,

日新又日新。

淬砺精神,淬砺精神。

鹏程万里,造福全民。

努力在青春。

这是一首歌词,后来被称为是“韩城小学校歌”,是傅惠轩在韩城中心小学执教时创作的,一直为历届学生传唱。短短46个字的歌词意境深远,集中反映出作者深厚的传统文化功底和他的创新的教育理念。

当年的韩城中心小学也称作韩城高小,校舍建立在9米高、总面积110平方米的大高台上。相传这里曾是辽将韩昌的点将台,在学校西侧有一条清净的秀水流过。1937年,傅惠轩到这所小学后,发觉这里的校歌沉闷无力,就提出重写一支新的校歌,这个倡议,得到了大家的称赞,并就如何写好新的校歌,进行了反复地研究。不久,傅惠轩执笔写出了歌词(如上)。

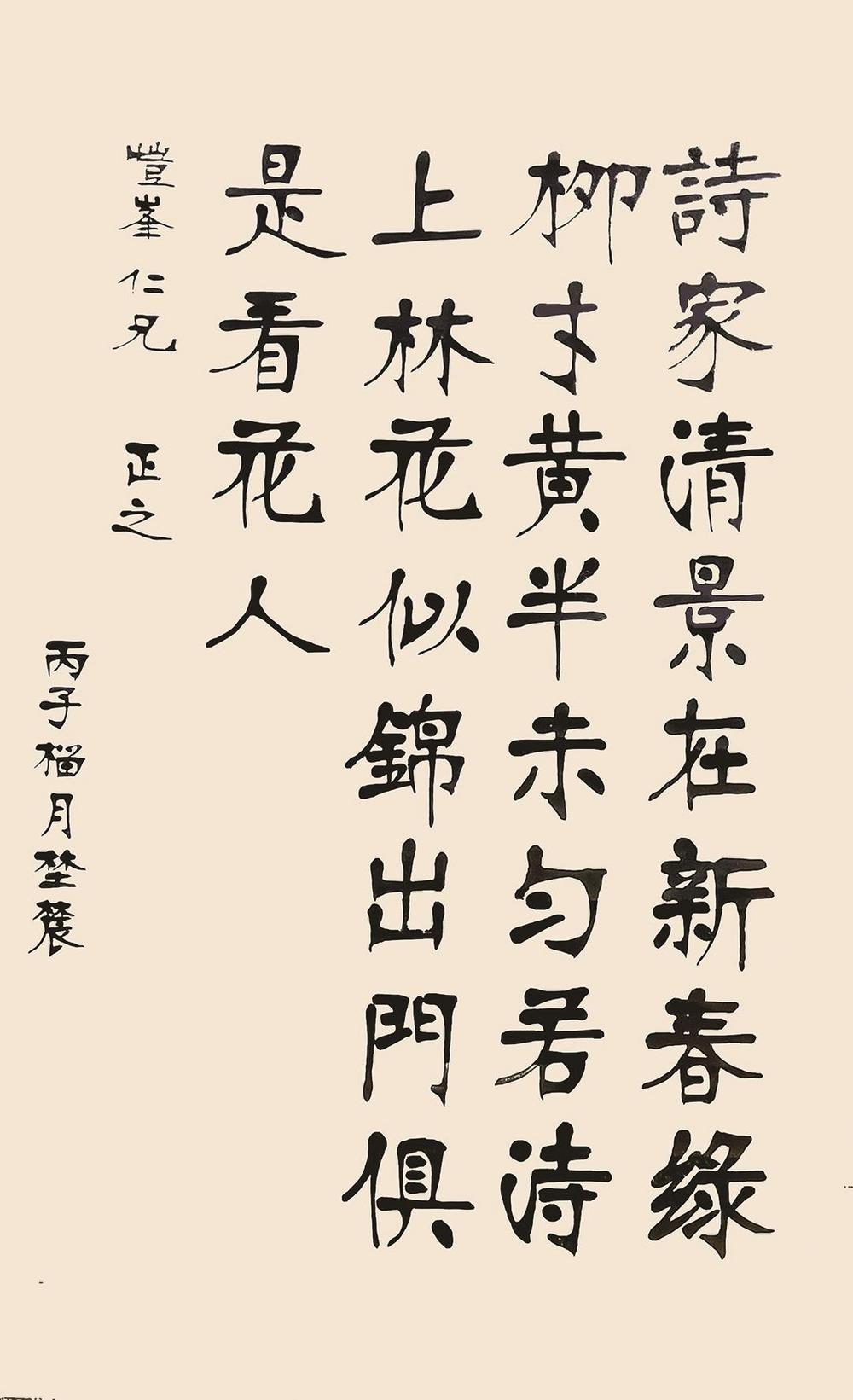

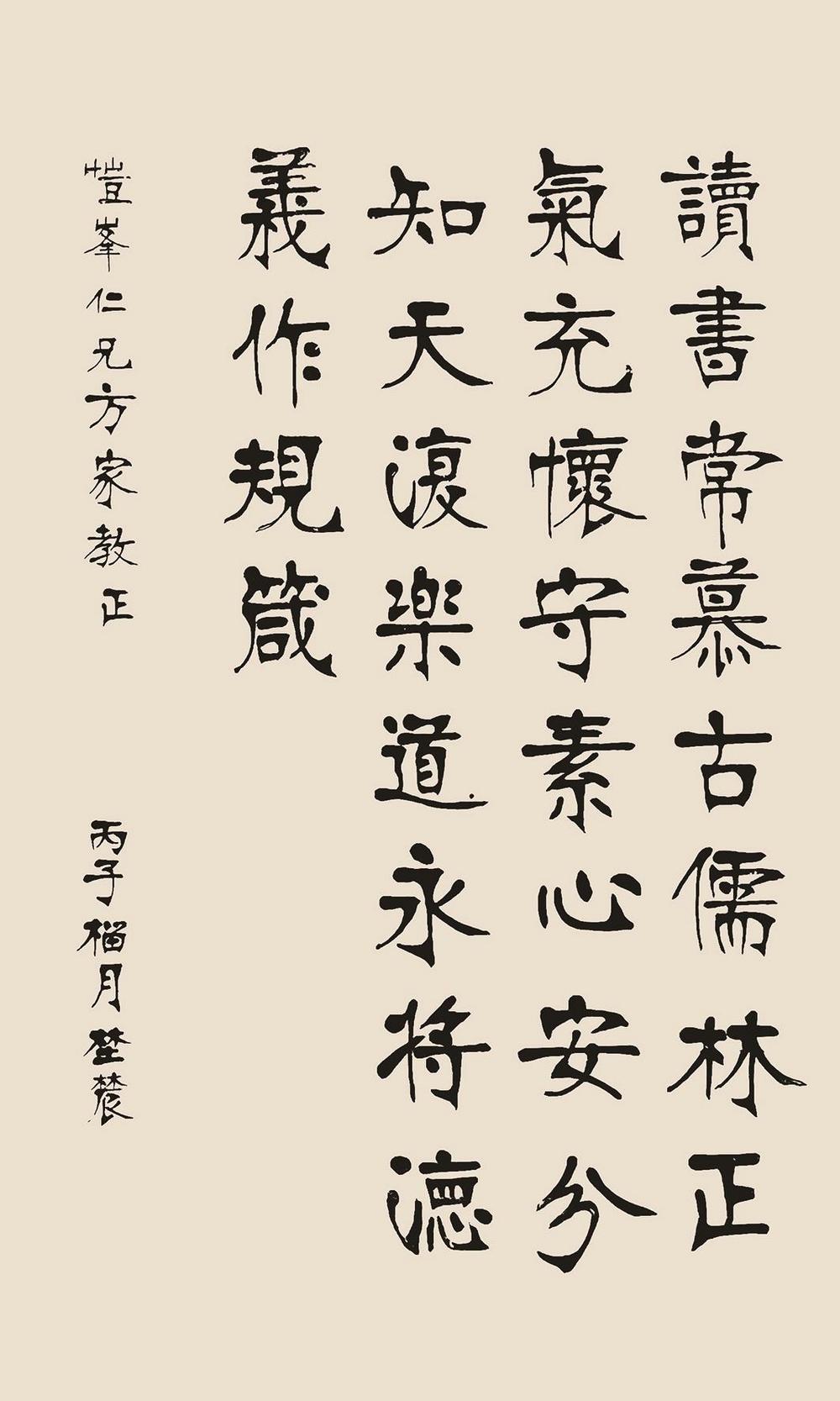

傅惠轩家学渊源,才华出众。他的祖父曾考取清末秀才,耳濡目染使得他很早就开始创作古体诗词,从傅惠轩家族后代所珍藏的他在小学任教时所作古体诗词集可见一斑。傅惠轩的诗词作品内容多是咏物言志,抒发了对祖国河山的赞美和世事沧桑的感慨。在这些诗词中,有的清楚地标注着曾在《益世报》《庸报》《唐山工商报》等当时的报刊发表。比如,他在《游沙岩寺》中写道:“沙岩寺里日连连,慨诵徽宗北狩诗。北掠君臣君莫笑,沧桑几度不胜悲。”表达出青年诗人对北宋败亡历史的深深思考。再比如,1935年,天津发生了奇女子施剑翘在佛堂刺杀军阀孙传芳的事件,傅惠轩创作了《和施剑翘七绝原韵七首》刊登在《新天津·吟坛》。其中“蓄恨十年不共仇,暗抛血泪几多愁,果然天道无分晓,女施便应不出头。”表达了他对封建军阀血腥滥杀的痛恨和对青年施剑翘的由衷钦佩,为此,他连写了七首七绝,显示出一位爱国忧民热血青年的凛然正气。

正是基于此,走上教书育人的道路后,傅惠轩更为关心学生的成长。十年树木,百年树人,傅惠轩深谙其中道理,并在他创作的韩城中心小学新的励志校歌中得以充分体现:面对如云的学子,他倡导“修德益智,康体乐群”要“日新又日新”;面对漫漫人生路,他期盼每个孩子做到“淬砺精神”,才能够“鹏程万里”;要实现“造福全民”美好愿望,必须要“努力在青春。”这些简洁隽永的词句,一气呵成,传递的是意味深长的教诲。爱家乡,爱人民,拳拳初心,深深融入这46个字的歌词之中,充分显示了傅惠轩扎实的中国古文学功底和对教育事业的忠诚热爱。这首校歌一直在韩城中心小学传唱,影响了一代又一代的莘莘学子。特别是在祖国沦亡的年代,傅惠轩的这首励志校歌经袁莲峰谱曲后,成了韩城中心小学每天晨会必唱,它犹如一火把,照亮了全校师生的心。努力于“鹏程万里”“造福全民”的远大目标,成为每一个学生幼小心灵健康成长的精神食粮。

为了能使学生真正做到强身健体,傅惠轩动员全校师生参加体育锻炼,并从自身做起。他乒乓球打得特别好,就主动耐心地教学生打乒乓球,一次次地示范,一遍遍讲解,为了培养学生打球的兴趣和提高积极性,他还有意识地输给学生,输得巧妙,不露一丝痕迹。在他的带动下,孩子们朝气蓬勃、健康成长。

1941年,就在日军进犯冀东日益疯狂的时刻,傅惠轩毅然投笔从戎,参加革命,加入中国共产党,走上“造福全民”之路。

抗战诗文 铁笔刻就

1941年夏天,傅惠轩同好友陈大远一起被介绍到冀东《救国报》社工作,当时《救国报》的社址在遵化南部的鲁家峪。

早在1938年10月,毛泽东在党的六届六中全会上,就曾号召“创办敌前敌后各种地方性的通俗报纸,提高人民的民族文化与民族觉悟。”1939年5月17日,中共中央《关于宣传教育工作的指示》指出,从中央局起一直到省、区党委,以及比较带有独立性的地委、中心县委止,均应出版地方报纸。中共冀东地委在平西开会时,讨论、贯彻中央这个指示,决定创办冀东的地方报纸——《救国报》,用来宣传贯彻党的抗日路线和方针、政策,团结、组织、教育人民抗日救国。1939年冬,中共冀东区党分委开始加强宣传工作,翻印《党建》《论持久战》等一些书籍。并根据形势发展的需要,决定在遵化西南的芦各寨成立《救国报》社。1940年元旦,冀东区委的机关报《救国报》第一期同广大抗日军民见面。1941年夏,日军突然进驻芦各寨村,开始疯狂地抓捕老百姓,毒打逼供,企图捕获抗日干部和八路军。芦各寨形势的变化表明,《救国报》的影响和声势,引起了敌人注意。在认真分析敌人动态后,组织决定把报社转移到冀东抗日根据地鲁家峪,社部设在鲁家峪的东峪,化名“五合”,而刻写组等则在鲁家峪东面的白园、耍儿峪一带。

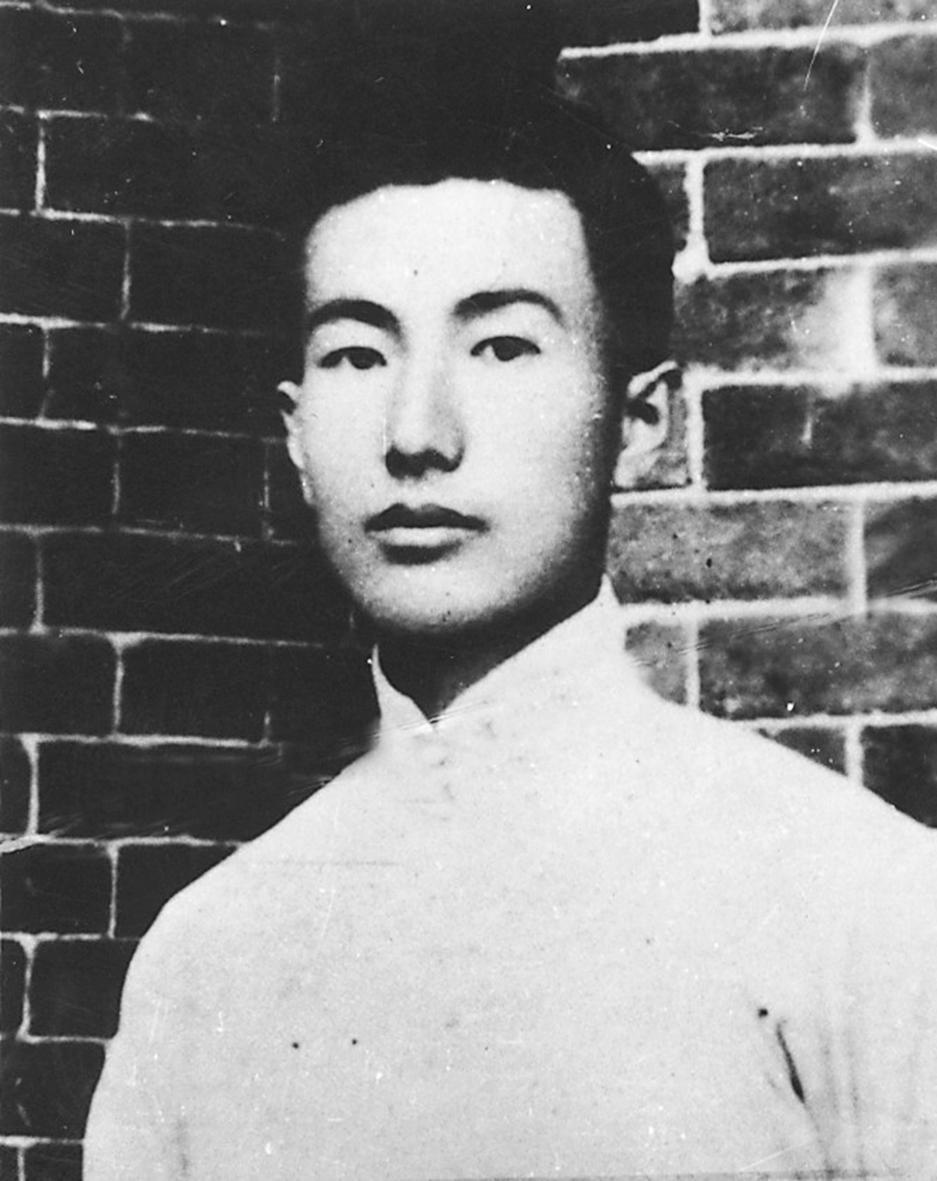

1941年夏,傅惠轩和好友陈大远一同到冀东《救国报》参加革命工作,他最先是任刻写员,为报纸刻写蜡纸。傅惠轩擅长书法,依其好友、同志陈大远所言:写得一手“郑文公碑”的好字。端正大方,稳重中又显俊秀爽利,潇洒奇逸,又兼自由柔和。他刻写的蜡纸也保持了“郑文公碑”优美刚劲的特点。

一天,《救国报》社长马宗周来到耍儿峪视察刻写组的工作。他对傅惠轩刻写蜡纸的字体大加称赞,称他的字有着“郑文公的基础,加上艺术化的规范,使得小小的油印报纸变成为十足的艺术品。”随即,他要求傅惠轩和陈大远各写一篇短文,宣传抗日,鼓舞斗志,如果适用,可以在报社编的通俗报纸《老百姓》上发表。马宗周看完傅惠轩写的文章连声叫绝,那种兴奋之情就像是伯乐遇到了千里马,他一字没改,在上面批了一句话:“送《老百姓》发表。”

抗战壮歌 《还乡河颂》

还乡河古称浭水(庚水)。相传,北宋靖康二年(1127年),徽宗赵佶被辽掳获,解五国城,途经丰润浭水河,徽宗驻马桥头,凝视西流浭水叹道:“凡水皆东,唯此独西,吾安得似此水还乡乎?”此后,浭水易名还乡河。还乡河发源于迁西县,到岩口入丰润境,在丰润境内60公里,流经左家坞、泉河头、城关、高丽铺、七树庄、田富庄、白官屯等村镇,从燕子河三百户屯南流入玉田。

还乡河是傅惠轩美好家园的一部分。但自从日本侵略者侵入中国国土后,美好家园遭到侵略者的野蛮践踏。抗战、保护美好家园成为爱国志士浴血奋斗的主题。特别是在傅惠轩参加革命工作之后,他更为勤奋写作,为民族解放事业呼吁、呐喊!

月明明,夜正静,河风阵阵稻花香。

水潺潺,波荡荡,万里奔流翠带长。

浸润着肥沃的原野,回绕着苍茫的山光,

两岸星散着簇簇的村庄,遍地是谷子高粱。

还乡河之流啊!

你腾起了澎湃的巨呼,你掀起了民族抗战的怒浪。

海一样宽广,山一样雄壮,民族的仇恨,

激起了千万人的义愤,充满在敌人的远后方。

还乡河之流啊!

你将受到千万人的敬礼,你将受到千万人的赞扬。

这是由傅惠轩作词、陈大远作曲,共同谱写的反映家乡人民抗日救国的歌曲,时间在他们共同参加《救国报》编辑工作之后的1941(或1942)年,为了鼓舞广大人民群众的爱国抗日热情而创作。

在这首歌词中,傅惠轩满怀对自己家乡的热爱,尽情讴歌自己的母亲河。在他心目中,这条纯洁的河流是神圣不可侵犯的。日本侵略者逆天而动,侵略中国,把战火烧到自己的家乡,连祖国山河也为之愤怒。“你腾起了澎湃的巨呼,你掀起了民族抗战的怒浪。”“还乡河之流啊,你将受到千万人的敬礼,你将受到千万人的赞扬。”这质朴而豪迈的歌词,满怀对家乡河流山川的挚爱,咏唱出拳拳赤子之情和对战胜侵略者的坚定信心。

这首歌在当时流传甚广,为广大抗日干部群众争相传唱。在还乡河畔,在冀东大地,在长城脚下,在燕山深处,此起彼伏,处处回荡。抗日战士唱着她,增添了斗志;人民群众唱着她,鼓舞了勇气。一首《还乡河颂》,振奋士气,给无数民众带来巨大的精神力量,对冀东抗日救国运动起到了很大的推动作用。

1941年9月(或10月),在鲁家峪抗日根据地,傅惠轩同志光荣地加入了中国共产党。此后,他以崭新的姿态更加积极地为党工作。

蓝布文件袋 与《老百姓》报

此后不久,根据新的工作任务和斗争的需要,傅惠轩和陈大远他们又从白园、耍儿峪迁到鲁家峪北峪,一个化名“江滨”的山村,而且在这里“定居”下来。江滨同五合隔山相望。这两个村子的山上,都有茂密的果树,山半腰里都有数不清的火石洞,那是多年来老百姓开凿火石遗留下来的迷宫,最深的约有六七十丈,而且稍微加工就可以相通连,它们成了躲避敌人围攻的天然屏障,在里边放些柴草、灯油、水瓶和炒米,就可以住上几天。尽管这些洞子都不过三四尺高、三四尺宽,只能蹲坐,不能站起。但它们可以随时将报社“化有为无”,有利于报纸的编辑和出版安全。就是在这样艰苦的环境下,傅惠轩总是深入抗战一线和各个村落,积极收集、整理抗日战士奋勇杀敌的英勇事迹,采访拥军模范支前的动人故事,以便在《救国报》和《老百姓》发表,进一步激发人民的抗日爱国热情。

1941年11月,正当苹果下树的时候,《老百姓》编辑李海平调到县政府担任教育局局长,社长马宗周当即决定由傅惠轩主编《老百姓》报。从此,傅惠轩以笔作刀枪,以《老百姓》报为阵地,无情揭露敌人的残暴罪行、宣传抗日斗争的英雄事迹,在人手少、任务艰巨、环境凶险的条件下出色完成编辑出版任务。

《老百姓》报也是一个八开两版的油印小报,是针对冀东抗日根据地和游击区不断扩大、群众的抗日文化水平不断提高而创办的,独立编辑发行,以通俗为特色,成为《救国报》的延伸与补充。《老百姓》报的栏目很多,有时事解说、时势评介、政策解释、抗日英雄事迹、歌曲、漫画、连环画等,内容丰富多彩。在主编报纸的过程中,傅惠轩总是深入群众之中,采集素材,并用老百姓能听懂的话加以表现。《老百姓》报的出版,受到广大抗日群众的欢迎,尤其是村干部,他们都把这张通俗报纸作为向群众讲解时事、宣传党的抗日政策的蓝本和鼓舞群众斗志的教材。《老百姓》报这朵鲜花,在傅惠轩的心血浇灌之下,开得更加旺盛。

《冀东报史资料》第四辑收录了陈大远的回忆文章《鲜花写就的散文》,对傅惠轩有着这样的描述:“布于(傅惠轩)同志有一个特点,写文章不怕干扰。他可以在人声嘈杂之中编报,可以在炮火中写稿,有时在儿童嬉戏的果树丛中工作,有时面对敌人在火石洞中构思。甚至他可以一面做文章一面同周围的人们讨论敌情,商讨对策,而他的稿子却从来不会发生任何疏忽和差错。”可见,艰苦的斗争环境磨炼出傅惠轩的睿智与练达,显示出“胸中自有雄兵百万”的沉稳风采。

1942年4月,日军开始第四次强化治安运动,向冀东一带民众发起疯狂进攻。4月13日凌晨,日军包围了设在遵化鲁家峪东峪的冀东《救国报》社部,用炸药和炮弹崩塌了社部同志隐蔽的火石洞的洞口。社部的同志们被封在里面几天,直至敌人撤走才被群众用锹镐解救出来。

此时,位于遵化鲁家峪北峪的傅惠轩等人也在隐蔽的火石洞里开了个紧急会议,共同分析形势、研究对策。有的认为应该就地坚持,因为别的地方没有江滨(指鲁家峪北峪)这样的天然条件;有的则认为应该迅速转移,因为火石洞不可能对付敌人的长期围困。在大家莫衷一是的时候,傅惠轩讲了他的看法。他认为最可靠的是群众,而不是山洞,草离土则死,鱼遇水则生,应该跳出敌人的包围圈,再观动静。他的意见被大家所接受,共同坚持到夜晚再向山东白园、耍儿峪一带转移。即使在形势如此严峻的情况下,傅惠轩依然沉着地先把《救国报》《老百姓》的合订本掩藏在一个火石洞深处的石壁里,才和大家一起转移。

4月18日,突围出来的社部同志们与傅惠轩等在耍儿峪的祥四哥家会合。社长马宗周主持召开了紧急会议,说明这次敌人大扫荡形势的严峻,敌人要采取“铁壁合围”“梳篦清剿”“分割封锁”“重点剔抉”,种种战术交替使用,决心把冀东抗日游击根据地彻底摧毁。报社工作已经不能坚持,要以保存实力为主,化整为零,活动单位越小越好。因此,为了转移敌人视线,尽可能减少损失,确保将来《救国报》正常运转,他们决定先分散行动,保存实力。傅惠轩来到丰润境内的腰带山黄昏峪村,与那里的同志们一起隐蔽活动。

1942年6月,傅惠轩牺牲在丰润县腰带山的妈妈洞。在战友们脑海中记忆最深的,是他背着自己制作的装满采访稿件的蓝布文件袋、行走在山路上的身影。

青山埋忠骨 丰碑励后人

丰润城东北的腰带山,属燕山余脉,主峰海拔648米,是丰润最高之山。东坡北坡壁立千仞,刀劈斧削,悬崖险峻;西坡南坡势略舒缓。整体山脉气势磅礴,横接天半,还乡河紧依北山根蜿蜒西行。因盛夏时又有壮丽景观“腰带横云”出现在暴雨前后,煞是奇特,故此得名。在腰带山西麓聚仙谷(时称“大险沟”)中有一妈妈洞,是傅惠轩等12名干部战士和日伪军作殊死斗争的牺牲地。

1942年5月,按照报社会议决定,傅惠轩和冀东军区直属工作机构和地方政权的一些同志,转移到丰润黄昏峪一带,组织领导抗日活动。他们迅速建立起小分队,成员包括傅惠轩、丰滦迁第八区区长张国汉、丰玉遵第四区区长傅泉恩(傅惠轩的弟弟)等12名同志。依靠当地干部群众,他们很快又把抗日斗争搞得日益活跃起来。当然,这使敌人对他们更加恨之入骨。

1942年6月3日凌晨,小分队的同志和村干部们正在黄昏峪村开会,忽然得到消息,敌人要到黄昏峪和附近几个村庄“扫荡”,与会人员顿时警觉起来,预感到:敌人出动这么早,举动这么大,一定怀有极大祸心,他们最担心的是敌人再制造第二个“潘家峪惨案”,因为1941年初发生在潘家峪的日军屠村大惨案的凶残一幕还深印在大家的脑海里,要避免群众遭难,必须迅速组织能离家的人进腰带山大险沟的山洞隐蔽。当时关于小分队同志们的去向产生争议,在场的村干部提议,小分队同志赶快转移,特别是千万不能进仅有一个入口的妈妈洞。否则,敌人一旦发现,谁都甭想活着出来。但是小分队的同志们则坚持一定要对百姓负责,一不能自己怕死先突围,丢下群众任敌人杀害;二不能和百姓混在一起,防止连累群众。最终决定还是小分队12名同志和村里群众一起向大险沟的两个山洞转移隐蔽。老百姓进爬爬洞,小分队进妈妈洞,如果敌人发现了爬爬洞的群众,妈妈洞的同志们就立刻行动,坚决保护老百姓安全。

大险沟位于黄昏峪村东北,是从腰带山主峰西部两个东西并列的山岭之间自然形成的蜿蜒而下的一条巨大的泄洪道。从山下的沟口顺势上行,山间狭窄,两边峭壁雄峙,危崖突兀,最窄处只能一人勉强通过,所谓“一线天”。沟里的路多是上面松柏蔽日,下面杂树横生,荆棘长满岩缝,很难行走。从沟口向上攀行大约三四里,到达沟的中段,有长宽都不过十多米的一小片“开阔地”,也就到了沟两边的两个山洞。西面山坡下紧挨沟底的是爬爬洞,其洞口只能让两人爬着进出,里面却能容一两百人,洞前有乱石杂草遮掩,不被人们注意。沟东面是陡峭的山崖,在距沟底约十多米的高处,是妈妈洞洞口,这个洞口坐北朝南,左边紧靠峭壁,洞口前两三步远矗立着一块一人多高的巨石,形成个自然掩体,两个洞,一上一下,咫尺相望。

由于汉奸告密,天刚亮,敌人到了黄昏峪村,便直奔大险沟而来。7点钟左右到两个洞口附近,据事后爬爬洞里的人说,七十多名百姓进洞后,几名胆大的青年还从洞口边搬了几块大石头挡住洞口,从石缝向外看,还能见到对面高处妈妈洞洞口小分队的同志不时向外观望敌人。敌人到达时天已大亮,几个日军持枪从沟里上来后,忽然有个日军大步窜向隐蔽老百姓的爬爬洞,紧张时刻,对面妈妈洞砰砰响了两枪,敌人就掉头一起向妈妈洞扑去。由于妈妈洞的洞口在山崖上,敌人难以逼近,加上洞口前有巨石阻挡,子弹打不进洞里,于是敌人在山上山下布置了包围圈,用机枪、步枪掩护,向洞口攀爬袭击。小分队的同志见有敌人爬到洞口就射击,几个敌人先后中弹。敌人见直接攻打不成,就把一名汉奸用绳子拴住,从山上吊到洞口喊话劝降,很快也被打中不再出声。

相持一段时间后,敌人又变换手段,点燃柴草投向洞口,企图用火烧烟熏迫使洞中的八路军屈服。但因洞口狭窄,烟、火进洞极为缓慢,一时难以很快奏效。直到中午,只要有日伪军接近洞口,洞里就有枪弹射出,先后9个日伪军在妈妈洞口丧命。300多名敌人在十几名抗日战士面前黔驴技穷,就凶残地从在邻村围剿的日军那里调来毒气弹向洞里施放,洞里渐渐停止了枪声。直到下午5点钟左右敌人撤退,始终没发现躲在他们身边爬爬洞里的黄昏峪老百姓。

敌人撤走后,爬爬洞出来的村干部和百姓进到妈妈洞,他们见12名小分队同志已全部牺牲,只有带这些同志进洞领路的一人躺在洞的最深处的石钟乳下,石钟乳滴下的泉水救了他。他告诉大家:咱们这些同志真坚决!鬼子机枪打得洞口石头火星乱爆,他们仍然你争我抢地到洞口还击。后来敌人又放毒气弹,眼看大家不能活了,但他们没有一个人动摇。几个同志最后饮弹自尽,也绝不投降、不做俘虏。在生与死的关键时刻,黄昏峪村的老百姓切身感受到,是英雄的先烈把人民的安全看得高于一切,用鲜血滋养了军民深情。

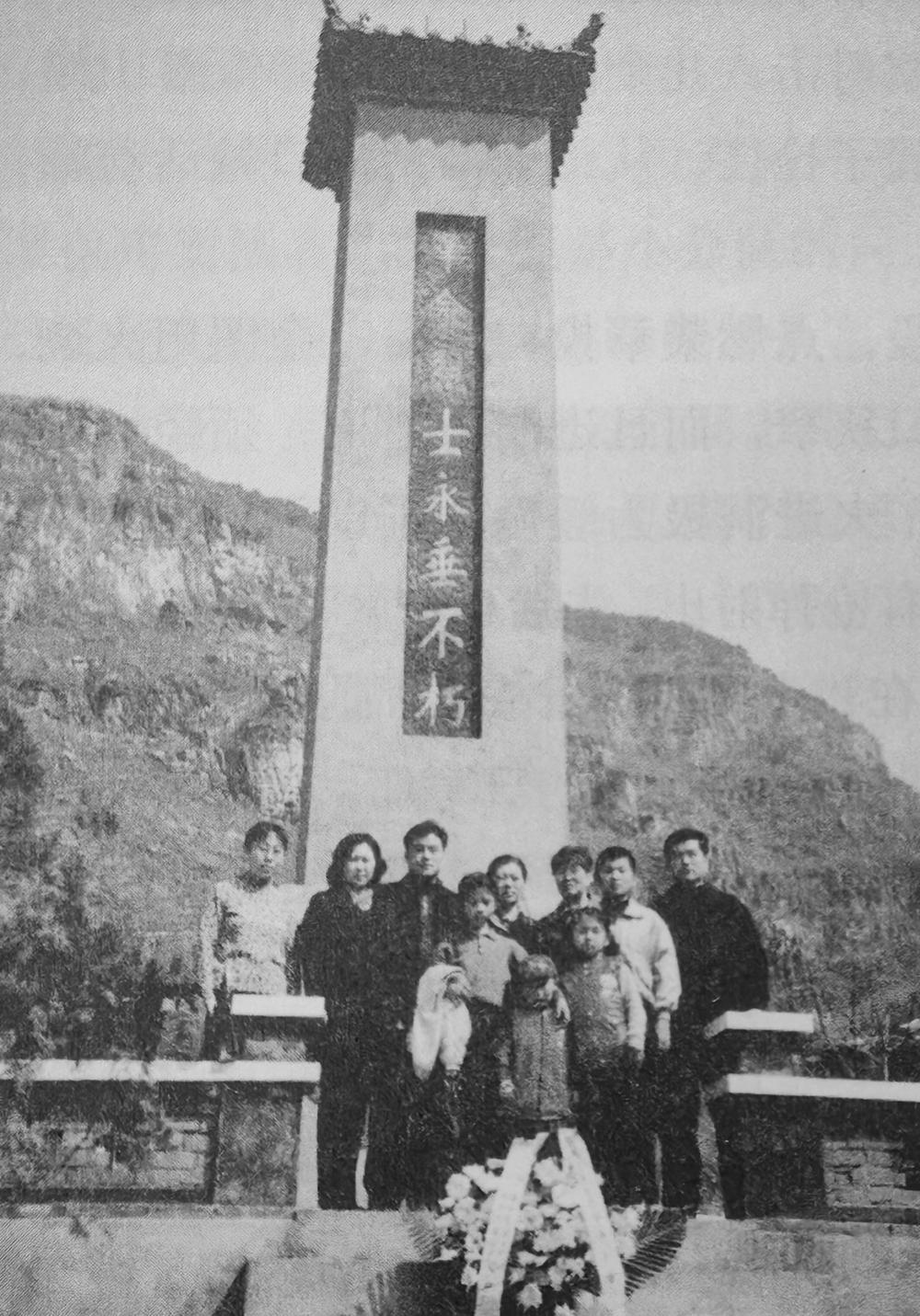

60年之后,黄昏峪的父老乡亲在当年安葬烈士遗体的地方,建起高12米的烈士纪念碑,向前来这处红色旅游景区拜访和祭奠先烈的人们,诉说着妈妈洞战斗英雄们可歌可泣的故事。傅惠轩和他的战友的名字镌刻在石碑上,更铭记在黄昏峪老百姓的心里!人民不会忘记他们!继承先烈的遗愿,把他们用鲜血与生命保卫的家乡建设得更美丽!

(本文作者为唐山市委党校党史党建教研 室主任、教授

致谢烈士的亲属提供相关史料与图片)