倘若每个孩子,都有一方花草果蔬齐备的菜园,供嬉戏,供识物,供天伦互乐,看植物从种子发芽到开花结果,看动物冬蛰春醒夏忙秋储,看长辈挥汗如雨整垄理畦,还能悠然地讲古老的故事……那么,等他长大后,即便遭遇生活困苦,这些与大自然共生共长的愉悦经历,也会成为心底温暖的甜蜜。

比如萧红《呼兰河传》祖父的菜园,比如鲁迅的《从百草园到三味书屋》。作者走过半生,历尽人世沧桑,这段孩童往事的笔触,还是不由自主地轻松欢快。

呼兰河在东北,“樱桃树、李子树、大榆树、韭菜、狗尾草、花瓜、倭瓜”均是我们熟悉的风物,此篇单说南方江浙的“百草园”。

“不必说碧绿的菜畦,光滑的石井栏,高大的皂荚树,紫红的桑椹;也不必说鸣蝉在树叶里长吟,肥胖的黄蜂伏在菜花上,轻捷的叫天子(云雀)忽然从草间直窜向云霄里去了。单是周围的短短的泥墙根一带,就有无限趣味。”

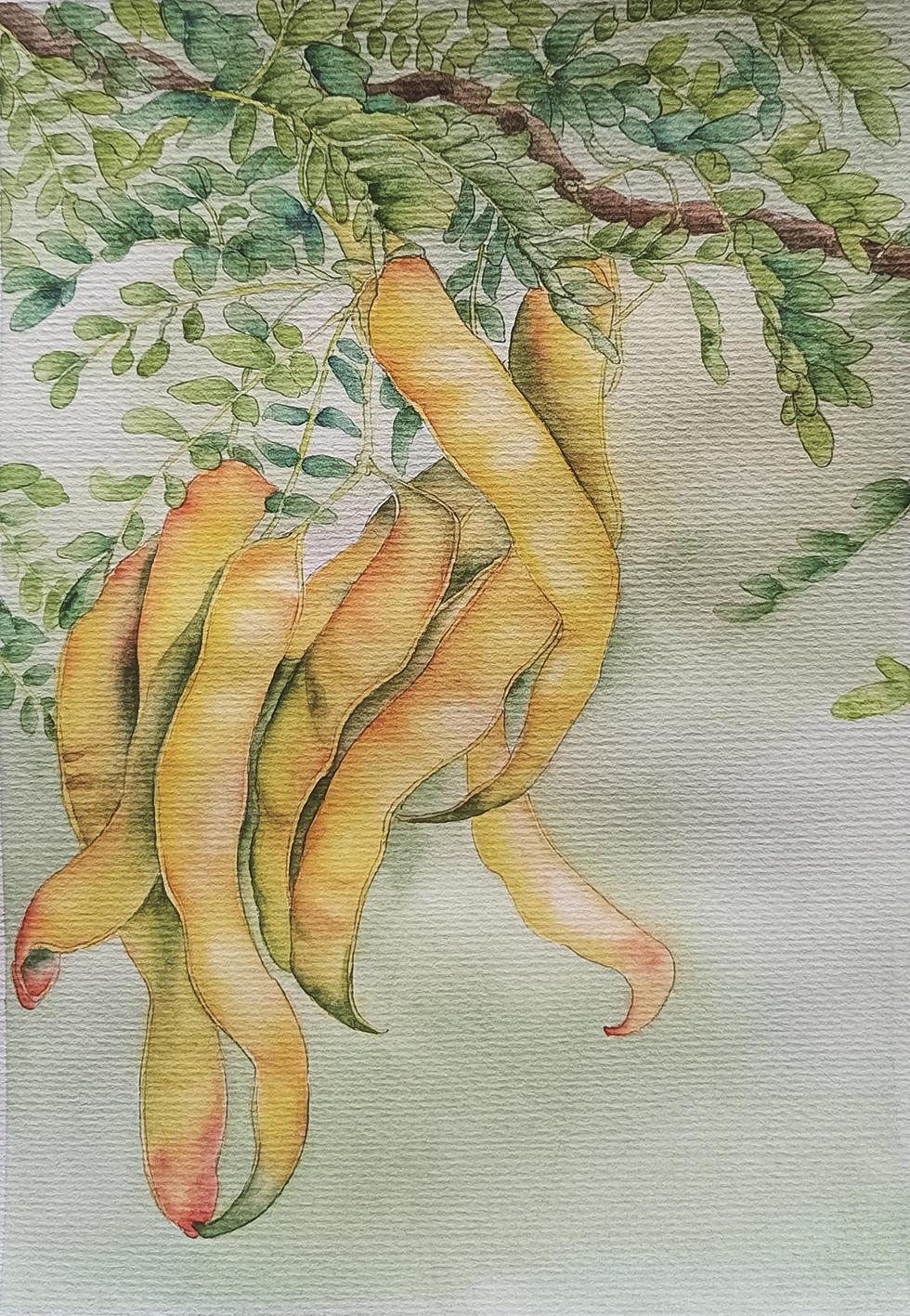

皂荚树,南北方皆有。明代李时珍《本草纲目》释名为:荚之树皂,故名。皂荚树夏开细黄花,结实有三种。一种小如猪牙;一种长而肥厚,多脂而粘;一种长而瘦薄,枯燥不粘,以多脂者为佳。其宛如大号豆角的荚果“富胰皂质,可去污垢”,能作清洁剂使用。

东汉崔寔《四民月令》,介绍了春日洗冬衣的清洁用品,用灰汁,容易“色黄而且肥”,用小豆末,“洁白而柔韧,胜皂荚矣”,可见,最晚在东汉时期,人们已经开始用皂荚洗衣服了。梁末(南北朝)有民谣:“黄尘污人衣,皂荚相料理”。北宋时,朝廷下诏,私船偷运“西河盐、枣、谷、陶器、皂荚”入京者,“许人告捕,罪赏依私载法”,皂荚已经是与盐、谷等物同等价值的紧俏货了。北宋书法大家米芾,有一篇《净手帖》,详细记载了他用“皂荚灰水”洗书的过程。清代王士禛《香祖笔记》载:“宋王文宪家,以皂荚末置书中,以辟蠧。”皂荚又发挥了樟脑球的作用。

皂树高大,叶如槐叶,瘦长而尖,枝间多刺。北宋张耒有一首《皂荚》诗:“畿县尘埃不可论,故山乔木尚能存。不缘去垢须青荚,自爱苍鳞百岁根。”除了摹写皂荚“去垢”属性外,还点明皂荚树根系发达、寿命长久。南北朝刘义庆《幽明录》有“皂树鸟”的故事,有个叫虞眩的人,庭院长着一棵皂荚树,“大小围高十余丈,枝条扶疏,荫覆数家”,仆人去砍树枝摔死了,空中传来叫骂声,“汝何意伐家居”,并以瓦石投掷,一年才消停。

小学课本里,还有一篇秦裕权先生的《高大的皂荚树》,“在这个操场东边,有一棵很高大的皂荚树……我们六个小同学手拉着手,才能把它抱住……它向四面伸展的枝叶,差不多可以阴盖住我们整个小操场。”“秋天,皂荚树上许许多多的皂荚儿成熟了,那样子,就像常见的大扁豆……每天,老师用皂荚熬了水,盛在脸盆里。上完课,我们的手上沾了些墨水,用皂荚水一洗,就又白白净净了。”

童年,皂荚树,真好。

“何首乌藤和木莲藤缠络着,木莲有莲房一般的果实,何首乌有臃肿的根。有人说,何首乌根是有像人形的,吃了便可以成仙,我于是常常拔它起来,牵连不断地拔起来,也曾因此弄坏了泥墙,却从来没有见过有一块根像人样。”

先说何首乌。

何首乌可是文人笔下很“仙儿”的植物。

“八仙”故事里,传说倒骑驴的张果老就是吃了何首乌羽化成仙,故称“何首乌仙人”。这跟鲁迅先生听到的故事倒也吻合。

北宋苏东坡,大概是“何首乌”的迷弟。1095年,他给朋友邓安道写信,絮絮叨叨说了很多体己话,最后郑重叮咛嘱咐:“八月内,且记为多采何首乌,雌雄相等为妙。”千万别忘了帮我采集何首乌,公母相宜最好。1096年,他给欧阳知晦写信,第一句就道:“闻公服何首乌,是否?”先确认欧阳是否服用何首乌,担心他炮制、食用方法不对,又举例详解,有人用枣和黑豆蒸熟何首乌,这是损伤药力的,我的方法是采后阴干,同枣肉炼蜜等捣成碎末,制成药丸,吃了有奇效。

何首乌的名字,有两种说法,一是明代徐光启《农政全书》的提法,因采集人叫“何首乌”,故“以采人为名尔”;二是唐代李翱《何首乌录》的提法,因块根外皮呈黑褐色,“削去黑皮生啖之”,南人因呼为何首。

“翠蔓走岩壁,芳丛蔚参差。下有根如拳,赤白相雄雌。”何首乌是藤本植物,爬蔓而上,古籍载有红白两种颜色,雄者苗色黄红,雌者苗色黄白。但现代植物学认为,古人所谓的雄何首乌属于蓼科,雌何首乌则属于萝摩科,二者为两个独立物种。

何首乌块根入药,可安神、养血、活络,据说对生发黑发有一定作用啊,哈哈,对长期加班掉发之人相当友好。

再说木莲藤。

木莲藤,即薜荔藤。

薜荔擅攀援,依附大树、墙壁、巨石疯狂生长。

它可是个古老的植物。战国屈原《九歌》中有:“若有人兮山之阿,被薜荔兮带女萝”,有美人在山脚,采薜荔作上衣,摘女萝为下裳。其他作品中,屈原也多次提到薜荔,如《离骚》“贯薜荔之落蕊”,《九章》“令薜荔以为理兮”,屈夫子的“香草美人”,常发怀才不遇、空余芳华之叹,可现实中的薜荔藤,即使被迫依附他物,始终不认命,偏要爬出阵势、攀得张狂。曹公《红楼梦》,宝姐姐住所“蘅芜苑”,宝玉题诗为“蘅芜满静苑,萝薜助芬芳”,院中一株花木也无,却有包括薜荔在内的各种香草,或牵藤,或引蔓,虽不似潇湘馆满院翠竹那样挺拔风雅,但味芬气馥,正契合宝姐姐的藏蠢守拙背后的实力和野心,好风凭借力,送我上青云。

薜荔的果实,像馒头,像莲蓬,又像秤砣,因此又叫“木馒头”“凉粉果”。叫它凉粉果,因为它真的可以做凉粉食用啊。《离骚草木疏补》记薜荔果,“似莲房,中有细子……外青,霜则瓤红,常为鸟乌所啄,童儿亦食之。”南方有一种消暑美食“冰粉”,择出薜荔果实里面的种子,装进纱布袋,放在凉开水里反复揉搓,使粘稠汁液不断析出,放少量石灰水搅拌,待凝成果冻状,放几块碎冰镇着,加几滴玫瑰露桂花汁,就可以大快朵颐了。

木莲藤(薜荔)和木莲,是完全不同的两种植物。木莲,树如其名,其本为木,花形若莲。它虽是木兰科乔木,与玉兰同科,嫁接时,也以白玉兰或紫玉兰作砧木 ,但因喜欢温暖湿润的环境,在北方极少见到。白居易 《木莲诗并序》载:“木莲树生巴峡山谷间,巴民亦呼黄心树。大者高五丈涉冬不凋。身如青杨,有白纹,叶如桂,厚大无脊。花如莲,色香腻皆同,独房蕊有异。四月初开,自开迨谢仅二十日……”题诗曰:如折芙蓉栽旱地,似抛芍药挂高枝。云埋水隔无人识,唯有南宾太守知。

“如果不怕刺,还可以摘到覆盆子,像小珊瑚珠攒成的小球,又酸又甜,色味都比桑椹要好得远。”

覆盆子的名字,可真形象啊,红珠子镶嵌的果实,上宽下窄,中间空心,多像一个倒扣的盆子啊。还有更形象的,《本草衍义》说覆盆子“益肾脏,缩小便,服之当覆其溺器,如此取名也”,服用覆盆子,可减轻夜尿频繁之症,夜壶就可以盖上用不着了,虽然不甚美感,但实在生动。

立夏后,覆盆子果实逐渐饱满,摘而食之,又酸又甜。

明代成伣有《覆盆子》诗:“翠蔓萦林晓露漙,累累万颗点铅丹。既凝芳脆还成味,半带微甘又剩酸。龙眼不须披锦壳,莺桃何必荐金盘。竟将崖蜜和浆饮,足慰相如渴舌乾。”说它果实丹红,滋味酸甜,胜过樱桃龙眼崖蜜。最后一句“足慰相如渴舌乾”,借用“相如病渴”典故,《史记·司马相如列传》载:“相如口吃而善著书。常有消渴疾”,司马相如有一个怪病,经常口渴,需要大量饮水,诗中说覆盆子汁水丰厚,浆液饱满,定可满足司马相如口渴需求。

覆盆子的绿叶子,和其它莓类植物一样,边缘有不规则粗锯齿。白色的小花朵,三四月间开放,与草莓花相似。植株枝干上,长有倒钩刺,所以覆盆子采摘起来比较麻烦,北宋苏轼深知其苦,所以在给友人的《覆盆子帖》中称:“覆盆子甚烦采寄,感怍之至”,劳烦您采摘覆盆子邮寄给我,实在是万分感谢。

现有集市上售卖“树莓”者,亦为覆盆子。

《从百草园到三味书屋》里,鲁迅先生后来被送进了全城最严厉的书塾,他曾经疑惑缘由,“也许是因为拔何首乌毁了泥墙罢,也许是因为将砖头抛到间壁的梁家去了罢,也许是因为站在石井栏上跳了下来罢”,总而言之:我将不能常到百草园了。再见了,我的蟋蟀们!再见了,我的覆盆子们和木莲们!

一个孩子的童年渐渐结束了,所幸,他曾在百草园度过最调皮的时光,所幸,这段时光,在他长大后,能被文字记忆,在南方故乡的长河中,缓缓流淌……

哦,童年的百草园。