他,中等身材,平头,走路时两手摆来摆去的,一手向前,一手向后,蛮有节奏。时隔多年,在形容他时,我的字眼还是那么有限,印象或说记忆难以更改。他是我们同村的,甚至和母亲属于一个生产队,从小在一起干农活。

不过,跟母亲最大的区别是,母亲只上了三个月学,而他不断升学,从而在师专毕业后走进了学校。他成了一名教师,也是一个校园的摇铃人。在我读小学的上世纪最后几年,我们那个乡村小学还没有电铃,通知大家上下课的铃声由人摇出。说是铃声,到底也高看它了,实际上那就是一口小钟,类似于寺庙中的那种,因此我们口中常说的是“敲钟”,而摇铃的人也被称为“敲钟人”。

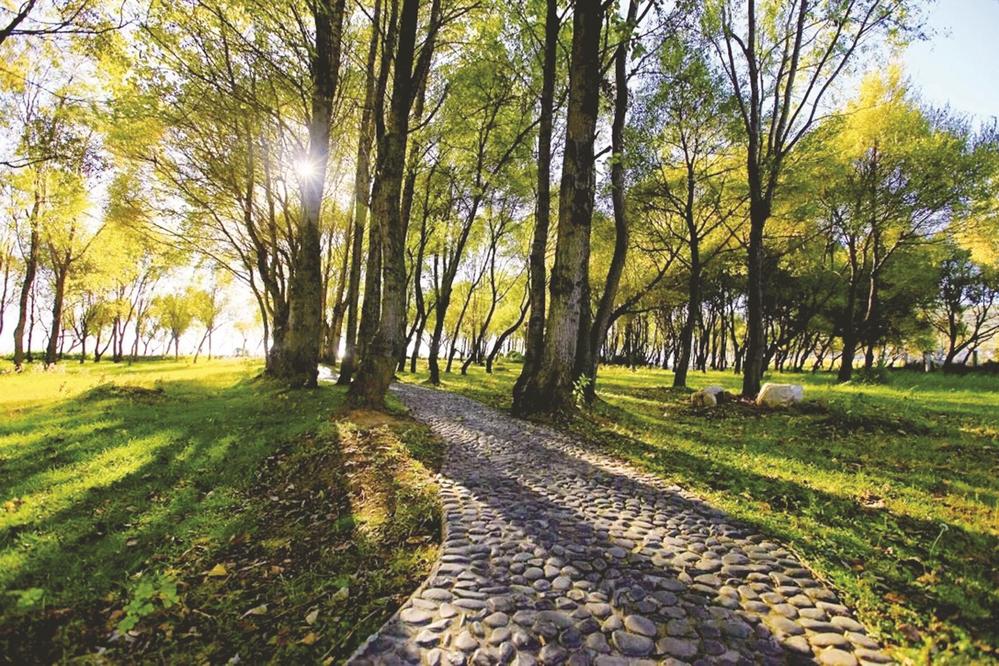

在那口钟的里面,有根能活动的小铁棍,小铁棍的下面拴着一根长绳子。小钟被挂在校园的老榕树上,绳子下面的这头开始时就耷拉在地面上,可不知哪天被一个好事的孩子瞎拽了几下,这位校园敲钟人就站到了榕树下,把绳头生生剪去了一米多。那绳子有他大拇指粗细,也不知道他剪时费了多少力气,我们只知道他干了件“坏”事。

当然是坏事了!之前,我们在课堂上一门心思听课,好好表现,只为了能有敲钟的机会,显一显身手,让同学们都羡慕一回。没错,对大家来说,给大家上下课报时敲钟是一种奖励,尽管我们或因不知道要左右拉拽,而敲得并不算成功。有时,我们满怀神气地敲钟,再不无遗憾地回到教室,可接下来对下次敲钟的期待又会立刻占据头脑。

他剪掉的不只是一段绳子,也是我们的一部分期待。小学剩下的日子里,我们就看着他表演了。每当上下课,他先看看自己的手表,然后抬起头,摆动右手示意我们下课,再起身走到操场的那棵榕树下,捏着绳子晃动,让小钟的铁棍撞击钟的外壁……接着,他要晃悠着朝办公室走去。至此,在我们那所只有三四个老师的学校里,他把敲钟的工作固定在了自己的身上。

如果没有后来换电铃,与之前经历产生如此大的对比,我都忘了校园的小钟了。瞧吧,过去连校园报时都慢,不比现在上下课电脑控制,不差分毫,可以说那时的慢近于一种氛围,夸张到近于是每个人的体会。大概那时课间也是长的,足足有二十分钟,我们在操场上跑啊跳啊,每次下课都要跑出一身汗来。

年前回老家时,在我的车子转过村委会小楼时,那个曾无比熟悉的身影又闪现到了我的眼中,我下意识地放慢车速,但也只看到了他匆匆的样子。还是不变的大平头,走路一摇一晃……那一刻,我仿佛又看到他要走到榕树下,举起双手,去够那段绳子,只不过,我再也等不到钟声了。