超市里的商品琳琅满目,让我忍不住拿起来又放下去。拿起来是因为很多商品包装精美,制作精良,让人爱不释手;放下去则是因为同类的物品家里已经储存了不少,再买会成为鸡肋,留之无用,弃之可惜。

从什么时候开始,日常家用的商品竟然如此丰富了呢?这个时间界限在我脑海里不甚分明,但是物资匮乏的年代留给我的记忆,却依然清晰。

上世纪七十年代初,居民的物资供应是票证制,购买粮油需要粮本,国家根据性别和所从事的工作供应不同定量的粮食。记得没有工作的成年男子每月供应粮食26斤,没有工作的成年女性每人每月供应粮食24斤。未成年人从出生开始供应粮食,粮本上在该婴儿的名下注明一岁几斤,然后逐年增加,直至十四岁,开始享受成年人的定量。油的定量是每人每月半斤,节日还会增加一点儿芝麻油,俗称“香油”。

菜和肉也是凭票证供应的,菜的供应不似粮食那般严格,虽说也规定了数量,但是一般由售货员掌握。比如供应半斤,售货员可以擅自称给7两。

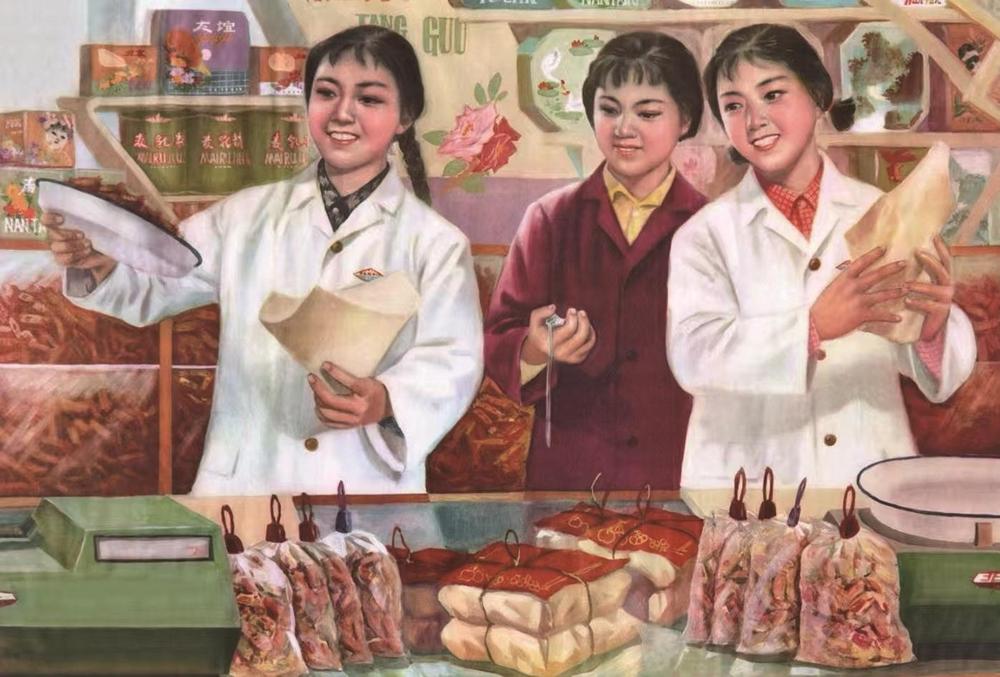

物资匮乏年代的售货员常常摆出一副高端大气的样子,无论相貌如何,一律在顾客面前耷拉成长脸,仿佛顾客不是来菜店买菜,而是来还欠了他们几辈子的债。

那一年,我上小学五年级,个子和姥姥差不多高,姥姥差我代替她去菜店买菜。

姥姥是持家能手,虽然不识字,但是家里几口人,每人每天供应多少菜,她心里有数。因为姥姥一直持有未雨绸缪的生活理念,所以我们比较多的时候是把供应的粮食和菜放到月底才买,只有这样,姥姥才会觉得心里踏实。

那天,接近九月底,姥姥把菜本反复看了几遍,根据菜本上标注的购买记录,姥姥确定,我们可以凭本至少买六七斤菜。

“买一斤豆角,一斤青椒,再买几棵葱,你姥爷爱吃茄子,买两个茄子。” 姥姥经过盘算,给我列了一个口头的买菜目录。“还可以买点西红柿,要是买菜的人多,就别要了,别给人家添麻烦。”姥姥说的人家,是指售货员。嘱咐完我,姥姥好像自言自语:“说是买一斤,哪有长得那么正好的青菜呀,哪样一称都得多了。”

按照姥姥的计划,我们本来可以多买几种,但是为了不给售货员找麻烦,买三四样蔬菜,国庆节的餐桌也算丰富了。

我拎着一个麦秸秆编织的篮子,把菜本和几角钱的纸币揣在裤兜里,兴冲冲地往菜店赶。“我一定跟售货员说,要买一斤西红柿,给姥姥一个惊喜。”一路上,我不停地给自己打气。尽管我每次看到售货员就像看见判官一样恐惧,但是,长大的感觉、对新鲜蔬菜的渴望以及各种复杂的情绪交织在一起,我还是从心底里滋生出了勇敢的梦想。

那时的菜店和现在的超市不一样,现在超市里的商品都居中摆放,亲密地要和逛超市的人们无缝对接。而过去菜店里的蔬菜则被高高在上地安放在靠墙的货柜里,和顾客保持着安全距离。

那时候的菜,顾客是不能随便挑的,谁让人家进了国营的菜店呢。尤其是人多排队的时候,顾客与蔬菜一概不入售货员的法眼。他们拿着一支没有笔帽的圆珠笔,在顾客递过去的菜本上打一个对勾,然后从身后的柜台上拖过一个或几个倒霉的蔬菜,放在秤上一约,这时候买菜的人一般都打开了自己装菜的提篮或布袋,恭顺地说:“放这里,放这里。”

假如菜店人少,也会有些例外。如果哪个顾客斗胆相中了哪一棵蔬菜,且提出要求,售货员会大方地先送你一个白眼,然后,明知你指的是哪棵菜,却一定还用不屑的口气问:“你要哪个?”在这样的形体动作与口头表达之后,才为你拿你所心仪的蔬菜。只是这样的蔬菜吃到嘴里也索然无味了。

虽说那天已经接近“国庆”,因为是月底,菜店生意清淡,门可罗雀。我不知是喜是忧。柜台外没有顾客,我踏进菜店门口后,被两位时而窃窃私语、时而朗声大笑的售货员的目光扫过,竟然不由自主地打了一个冷战,一路上生发出的梦想也不翼而飞。

二人没有理睬我的意思。我顺势看了看柜台上的蔬菜,还好,姥姥列出的目录里的蔬菜都有,我鼓起勇气,没有指向地叫了一声“同志”。

一个“同志”走了过来,她脸上长着几颗雀斑,两根下垂的麻花辫子在肩头处又向上绾去,绾成了抓髻的样子。她用一只手的手指剜着另一只手的指甲,不抬眼皮地问:“买啥?”

姥爷爱吃茄子,姥姥特意说的。我先说要两个茄子。她立即转身,走到盛着茄子的柜台前,拉过两只肥硕的茄子,放到秤上:“两毛八。”

我拿着菜本又说,还要一斤豆角、一斤青椒,还要……没等我说完,她从我手里扯过菜本,捡起被丢在一边的圆珠笔,在标注着日期的空格里,划了一个竖道,直到最下边一行。“没有了。”她粗暴地拒绝了我。

“我这菜本上能买六七斤菜呢。”我奓着胆子说了一句。

“这俩茄子5斤多,要不要?”她一定是从我的眼神里看出了我不谙世故的傻气,做出一副转身离开的样子。

我没有经历过这样的场面,不知如何应对,又怕连这两只茄子都被没收,只好不甘地拿出三角钱的纸币,装上两只茄子,逃出了菜店。

那一次买菜的经历,给姥姥带来的不是惊喜,而是失望。我曾经很长时间恨那个带着几点雀斑、梳着两个抓髻的售货员。当然,现在,我早已原谅了她。