2018年底,我准备把新出版的《风华年轮·唐山籍书画名家写真》寄给远在青海的林锡纯先生,但电话怎么也联系不上。无奈翻到林嫂郑美霞女士电话,却收到一个噩耗,说先生患肺心病,终因心力衰竭,已于2017年12月9日过世。听到一半,我的眼泪已夺眶而出。

记得两年前,为编辑《风华年轮》一书,我向锡纯兄索要照片,他说还是选其他更有成就的书画家吧。林嫂告诉我,当时他已病重,谢客居家疗养。我真后悔不该这个时候打扰他。

屈指算来,我和锡林兄初次通信该是2005年10月,他当时还在青海省书协主席任上。听闻家乡要举办唐山籍中国书法家协会、中国美术家协会会员作品展,特意将范仲淹的《岳阳楼记》创作成四条屏寄了过来,令我十分感动。

然而,我和他第一次见面却费了一番周折。2007年,我提出要对他做一次专访,被婉言谢绝。他说:“我当书协主席有‘约法三章’:一是不出自己的集子,二是不搞个人展览,三是不接受媒体采访。我只有这样,才能处事公平。”他说话不紧不慢,但语气坚定,说得也在理,我只得另寻机会。时隔5年,旧话重提。这一次,他先是犹豫了一下,但碍于老乡情面,还是答应下来:“那你就过来吧,也好来青海看一看。”

2012年5月31日,我从唐溪(陡河古称,唐山母亲河)畔出发,从北京坐上飞往西宁的飞机。待机舱静下来,我捋了一下近几天做的功课:锡纯兄1935年出生于唐山果园乡李家套村。1958年在北京师范大学读书时,因思想纯真吐了些“真言”,毕业后被“分配”到青海。孰料,他直面人生,在逆境中竟成就为一代教育家、著名报人、杂文家、书法家,被誉为“河湟(黄河和湟水的并称)一支笔”。说来也巧,一下飞机,便买到一份《西海都市报》。上面刊有“青海省有突出贡献老文艺家评选表彰人员名单”,锡纯兄赫然名列其中。我真为这位乡兄骄傲。

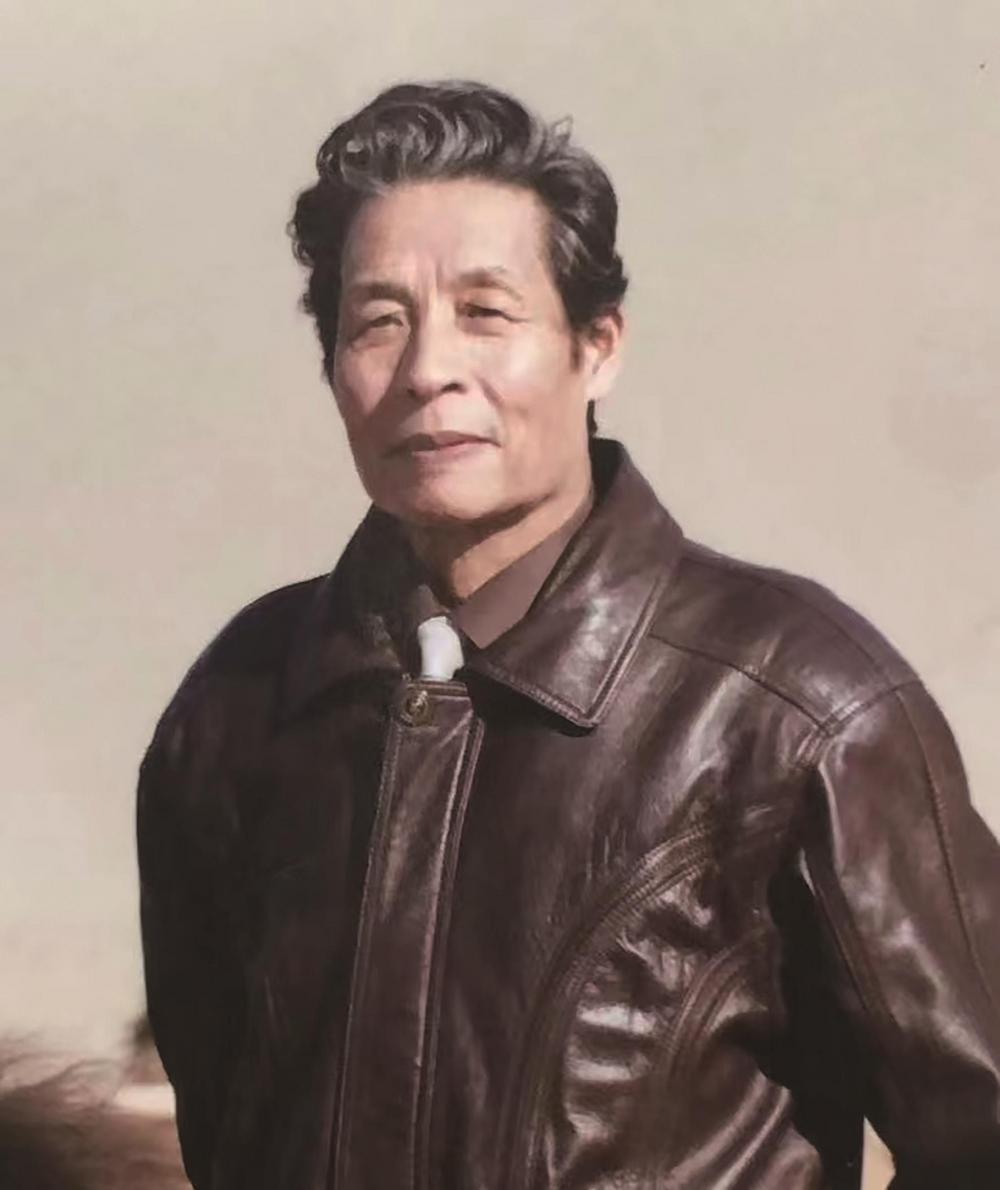

6月1日,访谈安排在西宁城郊一处庄园里。锡纯兄精神矍铄,腰板挺直,年届望八的老人,仍保持着英武儒雅的文人气质。不愧是教师和编辑出身,追忆过往,倾诉情感,条分缕析,有板有眼。他讲自己没有什么突出的成就,只是以谦恭之心对待每项工作。对于“现实版”“比电影《牧马人》还牧马人”的坎坷经历,他总是轻描淡写,一带而过,倒是对在家乡生活的情景不吝笔墨,侃侃而谈。

锡纯兄很重情感,对曾给予他帮助的人,总是没齿不忘。他上初中时担任过学校画社社长,毕业待分配时,唐山劳动日报社长兼总编辑陈大远先生突然把他约去,说:“美术编辑另有任务,今天请你来,就是想让你到报社工作,当美术编辑。你在报刊上发表的作品我都看了,相信你能胜任。”后来因学校领导坚持要他留校继续上高中而没能去成,但一谈起大远先生的知遇之恩,他两眼总是闪烁着感激的目光。

中学是一个人逐渐走向成熟的关键阶段。锡纯兄说他最难忘的是老师对他的教育和培养。至今虽已60多年,但对老师宣道平、果树邨、刘霭杰、候菊潭、林惠中、张甫瑞、赵向华、李向夫……仍能一口气叫出名字,而且对他们的音容笑貌记忆犹新。

访谈时,锡纯兄提到了其中的两位。

一位是对他影响最深的美术老师宣道平。他讲了一件令他深感内疚的往事:“宣老师把我当知心人,无话不说。一次他跟我发牢骚,对不重视基本功训练等情况表示不满。他的意见很中肯,而我却认为是‘落后言论’,向教导处副主任做了汇报。过后我心里总觉不安,见到宣老师,生怕两人目光相遇。一天,宣老师喊住我,说‘你做得对,应该向领导汇报。’他的语气还是那样平和,丝毫没有埋怨。但我却觉得没脸再见宣老师。”直到1962年,他才给宣老师写了一封问候信,老师很快回信说:“分别8年了,一位身着丹色小衫的天真烂漫的少年形象时常浮现在我的眼前。何时再相见,不得而知。”同时寄来两幅画,题款是“锡纯老弟补壁”。唐山地震后,得知宣老师半身瘫痪,他想再给老师写一封信,但百感交集,却不知如何下笔。锡纯兄动情地说:“直到宣老师离开人世我才真正了解他,才真正懂得他题词‘学问深时意气平’的真正含义。”

另一位是改变他人生轨迹的语文老师张甫瑞。当年张老师看他是一棵好苗子,就在文艺理论、古典文学的学习上给他“吃偏饭”,于是他的兴趣就由美术逐渐转向了文学。而锡纯兄也不负老师期望,毕业后考取北京师范大学中国语言文学系。大学4年,每逢假期,他都要到老师家当面求教。到青海后,仍坚持书信往来。一次张老师看了他发表的作品后回信说:“你写的东西不善于细致地记述和生动地描写,但语言比较准确、精炼,而且时发奇思异想,所以最好向杂文、小品文方面发展。”张老师还曾在信中批评他的一篇杂文“有句无篇”,即从局部看确有些独到见解,但从整体看则显得松散平淡,找不到一处最醒目的地方。每次张老师都能切中要害,及时指出努力方向。锡纯兄说:“我在诗歌、杂文、小品文上取得的成就,就有张老师付出的心血。”

这次访谈后,我们只联系过一次,那已经是2011年的事了。当时在编辑《历代名人咏唐山·当代书画名家手墨》,我从中遴选了乾隆帝《偏凉汀即景》诗二首,抄后请他书写。不久便接到他的电话,告知有三处不合诗的韵律,请查一下。经同原件对照,果真发现均为抄写错误所致。锡纯兄多年深耕诗坛,佳作不断,其中多篇作品上过诗刊,并被收入《中国当代诗词选》和《五四以来诗词选》,此事足见其功力深厚。

在西宁临别时,我和锡纯兄曾约定,在他方便时,同林嫂一起,带着孩子回老家唐山看一看。这何尝不是他的夙愿。为排解胸中燃烧不息的乡愁,他常在书法作品后署“燕山生西海客”“湟水之滨浭阳锡纯”(浭阳为丰润区旧称,其出生地果园乡在解放初期隶属丰润)。锡纯兄亦有一枚闲章“浭水西流”,自言常借“西流浭水自还乡”古诗句,含泪回望几千里外的唐山故土。记得有人谈起和他一起来青海的,像朱乃正、王复羊等朋友,平反后都回到了大城市。锡纯兄只是淡淡地一笑:“我这个人随遇而安。我的事业在西宁,朋友圈在西宁,在这里待惯了,到大城市反倒觉着不适应。”这正应了唐人黄峭的两句诗:“年深外境犹吾景,日久他乡即故乡。”一生漂泊的游子,已经把他的生命融入河湟大地,但他坦荡的内心深处,又何曾须臾忘记养育过他的唐溪、唐山,还有故乡的老师、同学、父老乡亲……