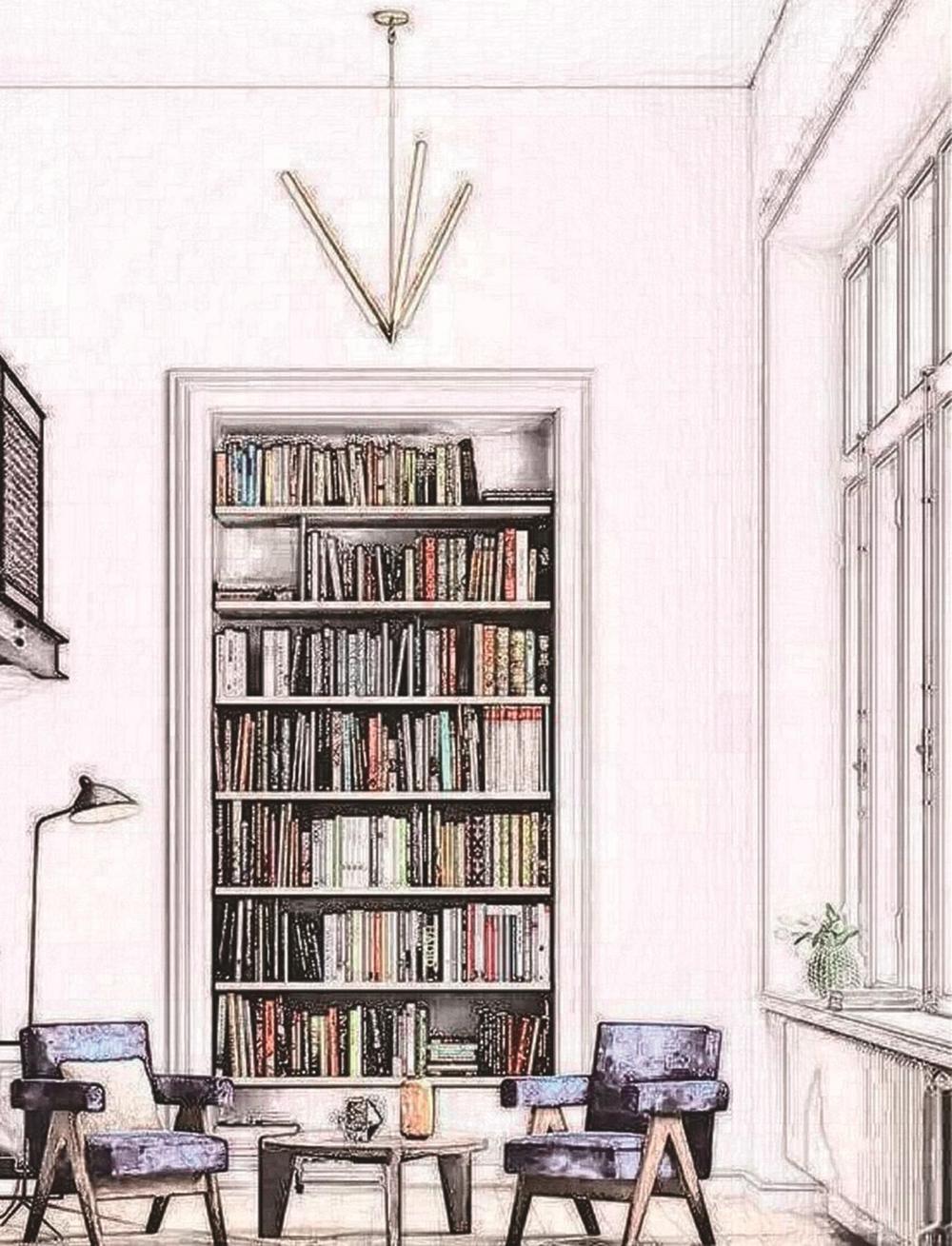

家中的四个通顶书柜,摆在这个家里已有二十多个年头,书柜占满了一面墙,书的种类很多,有政治的、经济的、历史的、天文的、地理的、文学的、少儿的等等,可谓五花八门。里面盛放着的书籍中,父亲的书远多一些,其次是我与母亲的。记忆里,时常是母亲打理着这一家人共同的栖居之所,而父亲则戴着眼镜躺在书柜一旁的竹摇椅里,手持一本书专注阅读。

我曾抱怨这个书柜束缚了我读书的欲望,对一个孩童而言,那上面的书籍已足够耗费我生命中的大部分时间。高耸的书柜,让我只能以一种仰视的姿态去面对它,以至于我从不轻易触碰它,只有父母才可以随意开合那一扇扇柜门。我敬仰它所包含的浩瀚学识,但也对它敬而远之,它的古板和枯燥,勾引不起与它共处的半点兴致。

如今,即便家里经历了一次搬家式的装修,在母亲的打理下,书柜保持如新,虽说在此期间处理了一些书籍,但大部分还是得以保留下来。

装修前,母亲蹲在书柜前整理的时候,曾征询我的意见,哪些需要保留,哪些需要处理掉。我看了看其中的类型,多是炒股盛行时,父母所购的一些炒股技巧的书籍。这些书仿佛地质年代的划分层,承载了那一段经济狂飙的时代。你炒股了吗?是那时挂在每个人嘴边的话题。突如其来的新概念不仅仅是在经济领域,还在文化领域疯涨, “头脑风暴”“新世代”等名词,成了那个时期的响亮口号。

如今再翻看那些所谓股神的炒股技巧,与相面算命的手法颇有相似之处,不由使我暗暗发笑。“都卖了吧,属实没用。”我笑着告诉母亲,她蹲在地上并未抬头回应我,顺手将那些书扔到了废物堆中。

这时代变化太快,我时常为纸上铅字而感到担忧,总怕留给它的时间不多了,印刷这一技术创造的辉煌,正逐渐被新科技所替代。现如今哪里也不缺一块可供阅读的电子屏,即使是为了护眼,也有堪比纸张效果的墨水屏幕可供选择。手捧一部平板电脑大小的电子阅读器,里面能装上万本书,谁能想象古人的汗牛充栋,如今已变成了掌上之物。迟早有一日,书柜也如衣箧一样少见了吧。

友人劝我不必过分担忧,他认为与电子书不同,纸质书有其独特魅力,他读书不止停留于看的层面,还会感受印刷纸张的细腻触感和墨迹的幽香。听闻他的观点,我脑补出在一个午后阳光如丝般挂满的阳台上,他坐在一把椅子上,一旁的茶杯热气蒸腾,一人一书一杯茶,独享安静午后的恬然自得,不由心生向往。

书柜中的书籍,有些是我近年来购入的。如若将一个现代人的目光从电视、电脑、手机中抽离出来,投入到读书中,在当下确是一件不容易的事情。我曾有一段工作经历,需长期奔波于各地之间,常年在行进的载具上,面对电脑和手机办公。终于有一天,眼睛开始抗议我对其进行的蛮横剥削,在一次去往上海的高铁上就闹起了脾气,让我患上了角膜炎。干涩痛痒的症状,虽在几滴眼药水的滋润下有所缓解,却也给我留下深刻教训,不敢再肆意劳累仅有的这一双眼。结束工作返程时,老老实实把电脑装好,手机揣好,遏制自己向屏幕探头的欲望,或是闭目养神,或是找些花草绿植盯上一会儿。

自此每次出门,都会根据时间长短,提前备好几本书,以备途中解闷之用。所购书籍,多是根据网上的推荐书单和排行榜进行选取,读书的场景也基本是在高铁和飞机上来回切换。谁知阅读能力早就退化得不成样子,刚开始时,往往书读了一通,也只是看了个热闹,不消几日,除了还叫得出书名,关于内容一概没了印象。

好在常与写作相伴,竟也有一天转行做了名编辑。由于工作需要,常常要面对各类文章,审、校、编一通下来,每月也有几十万字的阅读量。与好友相聚时,时常自嘲,过往年月里欠下的读书债,终到了要偿还的时候了。表弟对我的这番言辞并不感冒,他认为读书、学习是一辈子的事,学无止境,怎么可能有还完债的那一天。

表弟是个爱读书的人,我多年前从他那里借来的书,至今还摆在那书柜里,之所以未能归还,是因为他年少便在海外求学,难得能够见上一面,即便得以相见,激动之情也早就把还书这件事遮盖得毫无痕迹了。

在我看来,表弟是孝顺的,即便他已在国外稳定工作多年,但还是会借休假机会,每年都飞回国内看望他的父母。他爱读书胜过其他爱好,对他而言,中英文原著不知读了多少。每有探亲回来,他时常独自猫在家中读书。曾有次,我到他家中,发现这家伙回来的日子里不光读完了几本大部头,还据此制作了几期类似读书分享的网络短视频,还是中英双语版本的。他告诉我,视频整体的动效、剪辑、配音、字幕全部由他一人完成,只是工作量一人渐渐难以负荷。我打趣他是个一闲下来就无所适从的人,明明是在休假,却好似比工作时还要繁忙。想到这几年,他在国外的时候,我们偶有电话联络,每次通话他都不忘提醒我多看些书,充实自我。我猜想这可能是他独自生活在异国他乡,举目无亲之下,能够寻找到的缓解孤独且最为有益的生活方式。书对他而言,比我更像是一位通情达理、心意相通的老朋友。

如今再从老书柜旁经过,我都会不由驻足停留,透过玻璃柜门寻找有眼缘的书籍,捧出来品读一番。抚摸这些或老或新的封皮,缓缓掀开或是泛黄或是洁白的书页,开始重新认识这些朋友,慢慢去体味阅读所带来的乐趣。