大约10岁年纪,我在地震后的防震棚里,就开始迷上了评剧,乡情乡韵,觉得格外亲切。那时匣子(收音机)里常放《夺印》《向阳商店》等,后来传统剧目也放出来了,《茶瓶记》《秦香莲》《小借年》《闹严府》,各个流派异彩纷呈。

可我最喜欢的,还是新凤霞的“新派”剧目。在电影院里把《刘巧儿》《花为媒》不知看了多少遍,匣子里的《乾坤带》《春香传》《无双传》不知听了多少回。那时候挺时兴听评书《岳飞传》《杨家将》《隋唐演义》,可我却对评剧情有独钟,有时甚至忘了写作业,夜里在被窝搂着匣子调小音量也听,如醉如痴。用现在的话说,叫作忠实粉丝。

“新派”唱腔清脆甜美,创始人新凤霞不愧一代评剧名旦、艺术大师。唐山是评剧的发源地,唐山的小山儿是当时闻名全国的戏曲和曲艺码头,所以新凤霞与唐山的渊源很深。记得大约是在20世纪70年代末,我去亲戚家拜年,匣子里传出新凤霞大师给唐山人民拜年的声音,好像那是唐山媒体的一次采访。新凤霞说:“唱评戏如果没有得到唐山观众的认可,是不敢出去闯码头的,要想有饭辙,必须先在唐山唱红了……”大致如此。她在采访中还回忆了和张德福、赵丽蓉合作的点点滴滴,最后感情真挚地说:“告诉唐山的观众和戏迷,小凤子还是当年的小凤子,没变!”

新凤霞本是苏州人,三岁卖给天津杨姓人家,在南市杨家柴厂长大,小时候没有名字,家人都叫她“小女儿”。因为家里飞进一只鸟,伯父以“出门见喜飞来凤”为吉利话,给她取小名叫小凤,后来曾取名杨银香、杨金凤,均不喜欢,才取了学名杨淑敏。小凤小时候受尽了苦,六七岁的时候跟堂姐学京剧刀马旦,十三岁开始唱评戏养家。在唱《五女哭坟》时,筱白玉霜演大凤,新凤霞演五凤,因为前四凤都能叫下好来,五凤如果没有绝活就会冷场。在班社搭班的河北梆子名家银达子给她出主意,让她先唱河北梆子大搭调,然后接四句慢板,甩腔之后碰板唱评剧“楼上楼”节节高的唱腔,再甩一个大哭腔,她照此演唱,结果满堂喝彩。因为小凤子唱“小凤子”名声大振,前后台就都叫她小凤子了,此后的艺名、班社、剧团均与“凤”结缘。据新凤霞在文章中回忆,他早年拜过很多师,最早的评剧师父叫王仙舫,原本是唐山矿上的工人,是个喜欢唱的票友,后来下海,因为当时最红的评剧男旦是盖五珠、月明珠等人,王先生拜了盖五珠为师,艺名小五珠,一副“云遮月”的嗓子,教了她《打狗劝夫》。新凤霞后来又拜了碧月珠为师,碧月珠本名邓砚臣,唐山迁安人,系当时评剧著名男旦“五大明珠”之一。

新凤霞从小就养成了坚韧、正直的品格,她同情弱者,疾恶如仇,从不向恶势力低头。1941年,新凤霞在唐山小山儿的天乐戏院演出,一天在剧场门口遇到一群人殴打一个十四五岁的女孩子,新凤霞当时也是这个年纪,想管可又不敢管。此时恰巧来了一群开滦矿工,本来新凤霞对做窑的“老板子”心存惧怕,但有一次这群唐山口音的矿工帮她摆脱了一个流氓的纠缠,使她对“煤黑子”由怕到敬。所以这次抓住机会向矿工们求助,矿工们急忙跑过去喝止打人者,帮女孩子解了围。

那时新凤霞母女和戏班的人住在铁道西北的粮市街(今建国路)附近,往小山儿来得通过北道门穿过那条著名的“唐胥铁路”到新立街(今解放路)北口,沿着便宜街(今胜利路西段)经过著名的书馆“青莲阁”,然后顺着大世界西边的东箭道往北,才能到天乐戏院,途经的都是小山儿最繁华的地方。新凤霞在小山儿作艺三四个月,每次经过道口拐角的一家烧鸡铺时,飘出的香味都会让她垂涎欲滴,可她当时连温饱都成问题,当然没钱买,于是吃唐山的“窝脖烧鸡”成了她一大奢望。直到1949年新凤霞又来到小山儿唱戏,那时已然成了名角儿,唐山也先于北平解放,新凤霞终于吃到了唐山的烧鸡,这让她永生难忘。

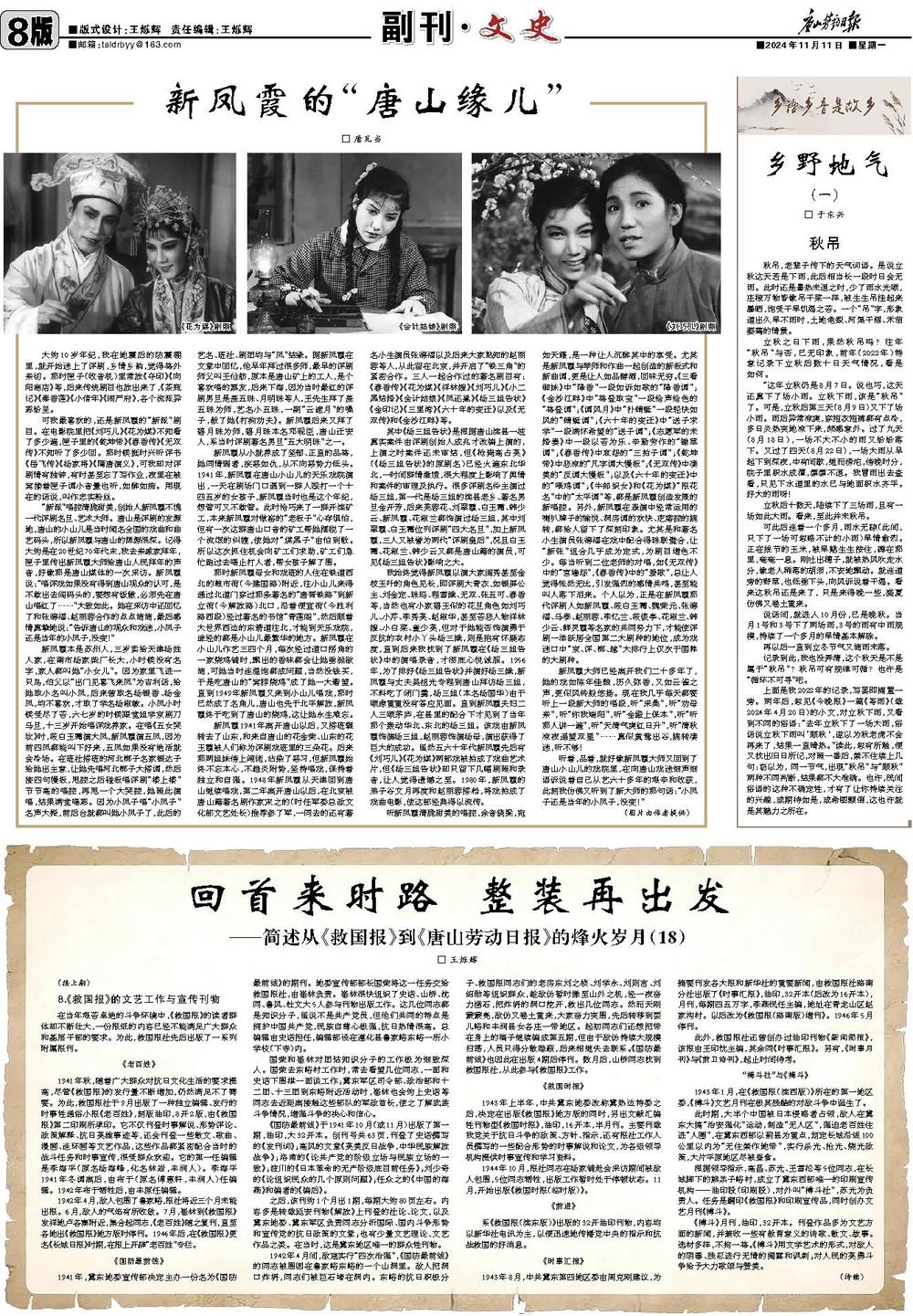

新凤霞1941年离开唐山以后,又搭班辗转去了山东,和来自唐山的花金荣、山东的花玉霞被人们称为评剧戏班里的三朵花。后来那两姐妹傍上阔佬,沾染了恶习,但新凤霞始终不忘本心,不趋炎附势,坚持唱戏,保持着独立和自强。1948年新凤霞从天津回到唐山继续唱戏,第二年离开唐山以后,在北京被唐山籍著名剧作家宋之的(时任军委总政文化部文艺处长)推荐参了军,一同去的还有著名小生演员张德福以及后来大家熟知的赵丽蓉等人,从此留在北京,并开启了“铁三角”的紧密合作。三人一起合作过的著名剧目有:《春香传》《花为媒》《祥林嫂》《刘巧儿》《小二黑结婚》《会计姑娘》《凤还巢》《杨三姐告状》《金印记》《三里湾》《六十年的变迁》以及《无双传》和《金沙江畔》等。

其中《杨三姐告状》是根据唐山滦县一桩真实案件由评剧创始人成兆才改编上演的,上演之时案件还未审结,但《枪毙高占英》(《杨三姐告状》的原剧名)已经火遍东北华北,一时间群情激愤,很大程度上影响了舆情和案件的审理及执行。很多评剧名伶主演过杨三姐,第一代是杨三姐的滦县老乡、著名男旦金开芳,后来芙蓉花、刘翠霞、白玉霜、韩少云、新凤霞、花淑兰都饰演过杨三姐,其中刘翠霞、白玉霜位列评剧“四大名旦”,加上新凤霞,三人又被誉为两代“评剧皇后”,况且白玉霜、花淑兰、韩少云又都是唐山籍的演员,可见《杨三姐告状》影响之大。

我始终觉得新凤霞以演大家闺秀甚至金枝玉叶的角色见长,即评剧大青衣,如银屏公主、刘金定、珠玛、程雪娥、无双、张五可、春香等,当然也有小家碧玉似的花旦角色如刘巧儿、小芹、李秀英、赵淑华,甚至苦悲人物祥林嫂、小白菜、童少英,但对于她能否饰演勇于反抗的农村小丫头杨三娥,则是抱有怀疑态度,直到后来我找到了新凤霞在《杨三姐告状》中的演唱录音,才彻底心悦诚服。1956年,为了排好《杨三姐告状》并演好杨三娥,新凤霞与丈夫吴祖光专程到唐山拜访杨三姐,不料吃了闭门羹,杨三姐(本名杨国华)由于顾虑重重没有答应见面。直到新凤霞夫妇二人三顾茅庐,在县里的配合下才见到了当年那个轰动华北、东北的杨三姐。该戏由新凤霞饰演杨三姐,赵丽蓉饰演杨母,演出获得了巨大的成功。虽然五六十年代新凤霞先后有《刘巧儿》《花为媒》两部戏被拍成了戏曲艺术片,但《杨三姐告状》却只留下几幅剧照和录音,让人觉得遗憾之至。1980年,新凤霞的弟子谷文月再度和赵丽蓉搭档,将戏拍成了戏曲电影,使这部经典得以流传。

听新凤霞清脆甜美的唱腔,余音绕梁,宛如天籁,是一种让人沉醉其中的享受。尤其是新凤霞与琴师和作曲一起创造的新板式和新曲调,更是让人如品醇酒,回味无穷。《三看御妹》中“降香”一段如诉如歌的“降香调”;《金沙江畔》中“格登取宝”一段绘声绘色的“格登调”;《调风月》中“扑蜻蜓”一段轻快如风的“蜻蜓调”;《六十年的变迁》中“送子求学”一段满怀希望的“送子调”;《志愿军的未婚妻》中一段以苦为乐、辛勤劳作的“锄草调”;《春香传》中哀怨的“三拍子调”;《乾坤带》中悲凉的“凡字调大慢板”;《无双传》中凄美的“反调大慢板”;以及《六十年的变迁》中的“喂鸡调”;《牛郎织女》和《花为媒》“报花名”中的“太平调”等,都是新凤霞创造发展的新唱腔。另外,新凤霞在表演中经常运用的喇叭牌子的愉悦、洞房调的欢快、疙瘩腔的婉转,都给人留下了深刻印象。尤其是和著名小生演员张德福在戏中配合得珠联璧合,让“新张”组合几乎成为定式,为剧目增色不少。每当听到二位老师的对唱,如《无双传》中的“宫墙怨”,《春香传》中的“爱歌”,总让人觉得怅然无比,引发强烈的感情共鸣,甚至能叫人落下泪来。个人以为,正是在新凤霞那代评剧人如新凤霞、筱白玉霜、魏荣元、张德福、马泰、赵丽蓉、李忆兰、筱俊亭、花淑兰、韩少云、鲜灵霞等名家的共同努力下,才能使评剧一举跃居全国第二大剧种的地位,成为戏迷口中“京、评、梆、越”大排行上仅次于国粹的大剧种。

新凤霞大师已经离开我们二十多年了,她的戏如陈年佳酿,历久弥香,又如云雀之声,更似风铃般悠扬。现在我几乎每天都要听上一段新大师的唱段,听“采桑”,听“劝母亲”,听“你我端阳”,听“金殿上保本”,听“听那人讲一遍”,听“天清气爽红日升”,听“清秋凉夜遥望双星”……真似黄莺出谷,婉转凄迷,听不够!

听着,品着,就好像新凤霞大师又回到了唐山小山儿的戏院里,在向唐山戏迷细声细语诉说着自己从艺六十多年的艰辛和收获,此刻我仿佛又听到了新大师的那句话:“小凤子还是当年的小凤子,没变!”

(图片由作者提供)