入秋之后,天气转凉,身体对营养的渴求与日俱增,就连阅读都改变了航道,开始下意识寻找些美食作家的书,准备先来一饱眼福,先睹为快。中国人对于情感的抒发是跟味蕾紧密相连的,备上好酒好菜,将想见的人邀约过来,吃吃饭,聊聊天,不能见面时的思念之情就在这个过程中得到满足。生活中,人们也常用“酸甜苦辣”来形容自己的各种生活况味,可见食物在人的一生当中,无论在生理上还是精神上都有着不容忽视的作用。

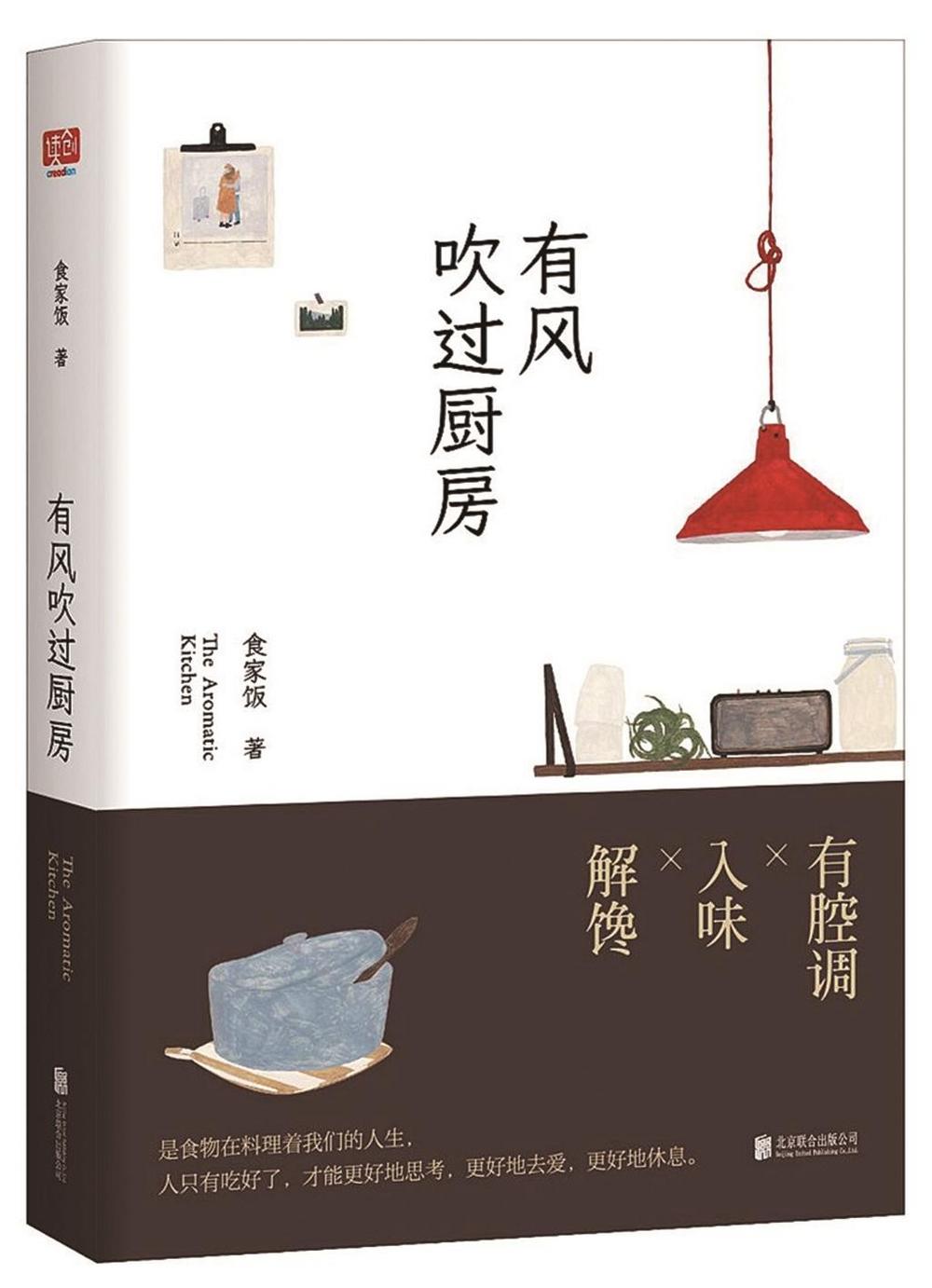

《有风吹过厨房》是作者食家饭的第二本美食著作。令我惊喜的是作者的文字简练而生动,科普起各种食材的家谱和典故如数家珍,对每一种食材有多少种吃法,应该什么季节吃,怎样搭配等均是信手拈来,甚至连什么食物搭配什么器皿也特别讲究。让人看得上头的同时觉得真是有道理呀,这个什么馄饨就得配上那样的中式汤匙才能入口,否则就是两厢辜负。唯有这样的锅铲才能烹出那种诚意满满的菜肴,情感、岁月和历练都足够饱满,才会把这些难以体察的细节一一渗透到食物里,让宾主尽欢。此书在吃这个知识范畴里对我进行了降维打击,我却败得心悦诚服,使我大开眼界。而通过对每种食物的解构式说明,我在其中读到了作者满满的对亲人的爱意,对生活的爱意,对时光的爱意,就是这个人的文字里有浓郁的人情味儿。说一个人充满爱,不是说这个人永远笑盈盈地不生气,永远包容一切接纳一切,对所有全部都说好。恰恰相反,这个人会有自己的主见,自己的判断,自己的比较,然后得出自己的结论。她试图,也始终用自己的方式延续和保护心中的那份好,那份爱,用她的厨房,用她的纸笔,这是属于她自己的方式。比如她在文中分析如何鉴别一家餐厅的菜会不会好吃,是要观察这家饭店的主厨会不会笑,一个充满分享欲、爱笑乐观、喜欢交流、有慈母心的厨师才能做得出美味的菜肴。而有些小有名气的饭店,大厨喝了太多迷魂汤,被好话熏得找不着北,油盐不进,傲慢得听不得丁点儿逆耳的建议,菜又怎么可能做得好吃呢?更别说有所精进了。

食家饭是个上海人,在菜肴的烹制上,和在她如同解说“舌尖上的某某”时,会让你感受到清晰的南北差异,以及两地文化的异同,但是在情感处理上,在海纳百川的吸收过程中,她又会让人感受到对热爱的那种没有边界的相似。有一篇是专门写她收集各地食谱的文章,从文字中就能看到一双探索的眼睛,带着你穿越时间,穿越山海的寻找、对比。这是很奇妙的一种体验,她熟稔的传授自己得心应手的那些技巧,同时对新知识又有强烈的好奇心,根据自己的需求和理解加入新思路,去掉认为陈腐的旧观念。如同打开双向轨道,传承和新变的融合与对抗就在文字里为你演绎这个过程,读来特别畅快。

另外这本书文学味儿很浓,一篇篇文章翻过来,到处是我勾勾画画的痕迹。一些描述时的神来之笔,一些内心微妙的小感触,一些硬核知识点,当然还有一些菜谱儿,都能让人获益良多。我非常喜欢作者的一个观点:就是“为爱做菜”。其实通篇不管做了什么菜肴,出发点都是因爱而生。料理食材是繁琐细致的活计,有些食材时效性和地域性都很强,得在指定的地方、特殊的时候、经过独特的处理才能体现出它的最佳风味,如此需要极强耐心,又极具技术含量的事情,只有为了爱而做,才会成为一种艺术。唯有为了爱的人做,才会享受中间的过程。

其实我的记忆里也有一道念念不忘的食物,是我父亲做的豆角焖面。老爸是南方人,但这个菜应该属于北方菜肴,可能是他太小就来到这边生活,家乡那边的习俗反而不如这边沾染得更多。他的做法是:五花肉切片爆香,变色后捞出备用。重新起锅入油,放花椒粒炸一下捞出,大蒜和姜切片炝锅,一粒八角调味,扒拉两下放入准备好的豆角。(我爸弄的豆角不是掐段放进去的,而是切成斜斜的丝,长短可以基本保持一致。)依次放入酱油、料酒、糖翻炒均匀,最后把五花肉放进去继续翻炒,加少量盐定调,加水,刚好把菜没过去就好,基本这个锅底就成了。面也是个关键,和面的人得有劲儿,面团揉好后摸上去像成年人绷起的肌肉,Q弹有劲儿,这样擀出来的面条经过蒸才不会变瘫。把面条铺在菜上面,加上盖子蒸二十分钟。揭盖儿后再撒上新鲜的蒜末,将菜和面充分地用筷子搅拌均匀,再依个人口味放适量盐出锅。这时候满厨房的那个香啊,豆角的清香裹挟着五花肉的油香,统统混合进面条那种粮食的味道里,能直接把胃里那个馋虫勾出来。这种味道就是直击身体的条件反射区,隔着门板都能穿街过巷地找到食物来源,特别直白、朴素。反正我每回吃这个都停不下来,说来奇怪,当时吃的时候也不觉得怎么撑得慌,看得我爸都担心我会把胃给撑爆。

虽然我爸肯定不是把豆角焖面做得最好的人,但是在我的规格里,世界上没有人会比他做得更好吃了。因为在这个面里,世界上所有的馆子都少了一个叫作亲情的调料。爱才是一个食物的灵魂啊!建议爱下馆子的朋友们,有时间也可以试着下下厨房,吃吃家人做的饭,偶尔呢,也自己做一顿或许不够精致、但足够用心的饭菜给爱的人吃。