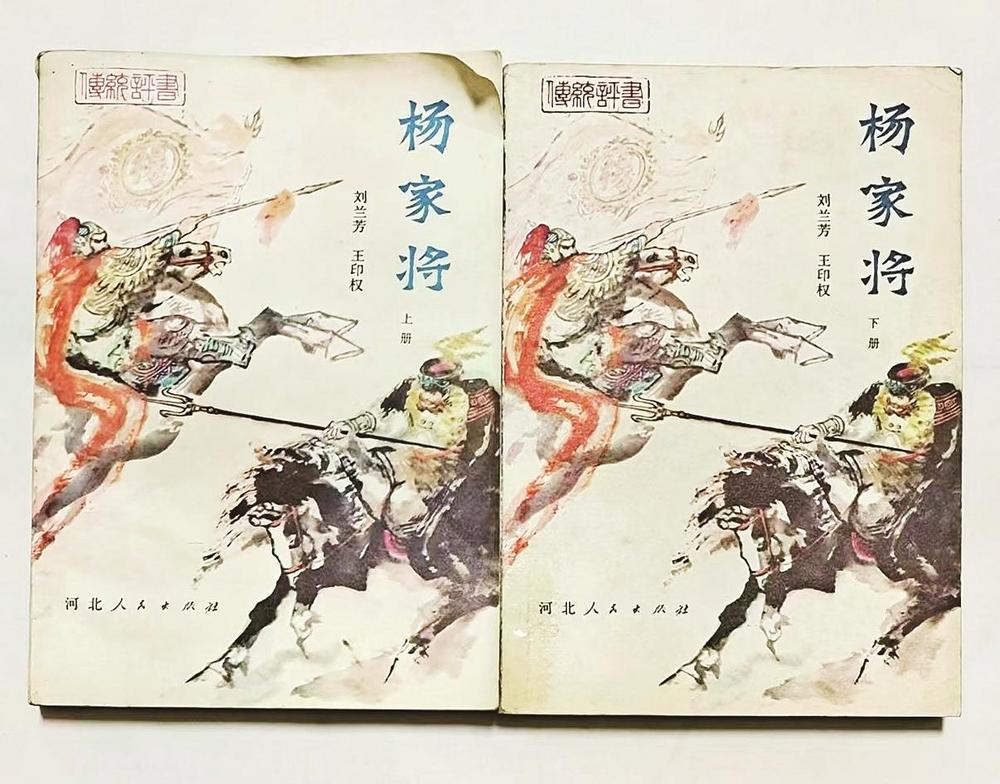

买到一套《杨家将》。

上下两册,作者刘兰芳、王印权,河北人民出版社出版,上册1981年5月第1版第1次印刷,下册1981年11月第1版第1次印刷。说是八五品,其实就是新的,没翻看过,封皮旧了,是岁月留痕。

四十多年前的书能保存这样,不易。我在四十多年前看见的这本书,都没它新。

能看见那本书,缘于一场风雨。

离我家八里地是我姥家,离我姥家十五六里地是我妈的姥家。爸爸骑了自行车,前面大梁上驮了我,后面坐了妈妈,去我妈的姥家。啥事,忘了。只记得回来时顺便去了我妈的姑家。这两庄一河之隔,有柏油路相连。

那天天上白云朵朵,大朵大朵的,一朵裂开,生出另一朵。各种形状变幻,有的像妖,有的像佛,有的像虎,有的像象,比西游记还神奇。这一天的云彩刻在了我记忆里,抹不掉。

我妈的姑姑婆家姓杨,是位慈祥、热情的老人,她给我从墙上的小壁橱里拿点心,有两三样。不知是天气热还是犯困,我发蔫,打不起精神,她就让我在炕上躺着。她家的窗户是老式小格子窗,向里打开,钩在房梁上的一只钩子上,透过窗户,我看见天上的云还在变。我躺了多久不记得了,只记得我们离开她家,走了七八里地就下雨了。云化作了雨。(我要是不躺呢?)

风雨大作。

把我们逼到一座桥下。桥下没水,好几个避雨的,都是下地干活的人。眼看雨一时停不了,趁着一阵儿小,我们就上路了,此时,天已快黑了。风雨加黑天把我们逼到了我四姨家。四姨是我妈的叔伯妹妹。婆家也姓杨。

大人见面,自是高兴得不得了,说话,张罗饭菜,安排住处。可我高兴不起来,想家。尽管那时还不懂什么叫乡愁,但并不影响我对家拼命地思念。

我无足轻重,可我的耍闹大人们却不能视而不见,因为只有解决了我这不和谐的音符,这一堂和乐才算完美。他们威逼利诱,我哭闹依然,最后我四姨夫找来了一本《杨家将》。

《杨家将》我熟,熟的不是书,是评书。收音机里刘兰芳讲《杨家将》,我一日不落地听,耳熟能详。但我没想到,刘兰芳说的能跑到一本书里去。

那是厚厚的一本书,书上的画我看得懂,字还认不全,但它让我停止了想家。我紧紧抱着那书,不许别人碰。我四姨夫说,这书给我了,我信以为真。我让妈妈给我念,听着听着睡着了。

这书真给我了。(多年后想:这是不是让我四姨夫为难了?)

我在这年的寒假,磕磕绊绊读完了这本书。这年,我九岁。这是我独立读完的第一本厚书。读完之后,我冲着它发了好一阵子呆:我真把它读完了吗?若干年后,一位同事看我桌上放着一本《华太平家传》,说:“这么厚,得读到啥时候?”我笑笑,没说话。脑海里离奇地出现了我读完《杨家将》的那一幕。

金沙滩,两狼山,审潘杨,太君挂帅,辕门斩子,三请穆桂英,大破天门阵,杨家一门忠烈,历经风雨;过杨家,住杨家,雨夜思乡,听书而眠,我能遇见并得到这本《杨家将》,也是风雨为媒。杨家风雨,风雨杨家。至于书为什么不新,试想,一本孩子都如此喜爱的书,大人呢?到我手之前,想来它不知已辗转多少人之手。

那是一本上册。

后来不知所终。

我曾想买一套《杨家将》,钱都付了,卖家没货了。于是念头转变,这事就搁下了。

一天,忽然想起了那天的云,那天的风雨,那天的人,顿时就如在眼前。世间不缺风雨,而人有的走了,有的老了,就连年纪最小的我,已知天命。我要买这书,它是那段记忆的物证。

书到了,两册还没有记忆里的一册厚。