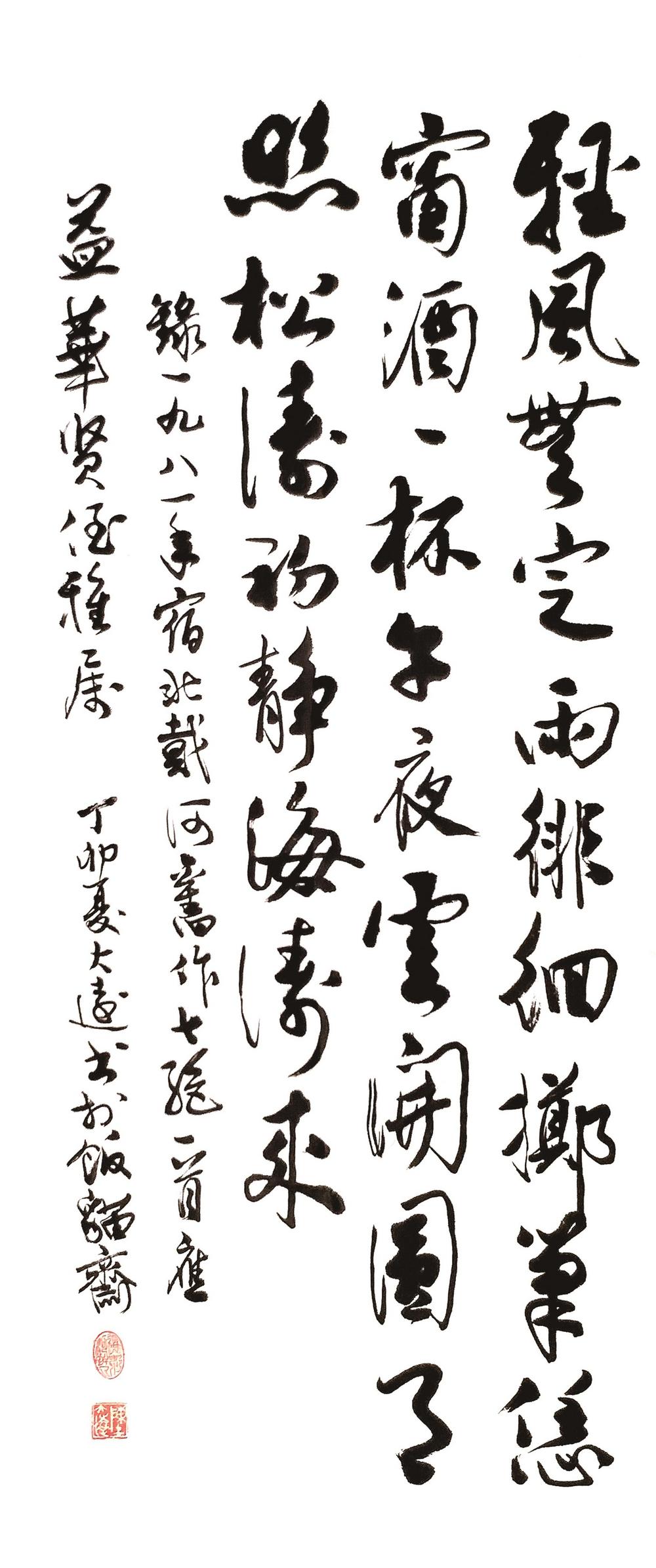

在唐山劳动日报社为筹建报史馆征集的史料中,有一幅该报首任社长、总编辑、著名作家陈大远先生于38年前手书的七绝诗作条幅。时年七旬老人的墨迹依然苍劲如初,寄托着一位老一辈新闻工作者对家乡报业发展和后辈报人的殷切期望,拳拳之心,力透纸背。细心的编采人员品味后发现,条幅上明白无误地写有“益华贤侄清赏”字样。益华是何人?其中隐含着怎样不为人知的故事?笔者几经探究,终于基本厘清了个中的起始缘由。

1916年出生于丰润的陈大远先生,早在抗战烽火连天的1941年,即投身冀东地区的革命斗争,先后参与《救国报》《冀东日报》等我党报纸的创建和领导工作。在险恶的战争环境和艰苦的岁月里,他和战友们勠力同心,一手拿枪,一手拿笔,辗转奋战在北部山区的丛林村落,使报纸成为在茫茫黑夜中引领冀东军民的指路明灯和战斗号角。在血与火的日子里,陈大远发现晚他4年进入报社的韩继湘这个小伙子为人憨厚,任劳任怨,每天四处奔波,为报社寻觅筹集那个年代极难到手的笔墨、纸张等印刷物资。两人渐渐成了莫逆之交。

唐山解放后,陈大远担任唐山劳动日报社的社长兼总编辑,韩继湘也成了报社财务工作的负责人。两人继续发扬战争年代密切合作的革命传统,进一步加深了战友间的深厚情谊。

韩继湘之子韩益华至今记得进城初期报社的状态,编辑记者们都穿得普普通通甚至破破烂烂,根本不像文化人。在十座楼(报社当时所在地)院子里,这些“土包子”出出进进,每天好像总有干不完的事。韩益华讲述当年他们儿时许多趣事后告诉笔者:“我们对陈大爷这样的文化人虽然十分敬重,但也常开些没大没小的玩笑,从中也知晓了许多长辈们与敌周旋办报的故事。逢年过节,父亲都会带着我们到各家串门,而我去陈大爷家的次数最多。”韩益华说:“陈大爷后来到驻丹麦大使馆、北京涉外部门工作,我一如既往地经常拜访他。因为有他引荐,我还有机会得以见到著名作家管桦等许多知名人物和大领导呢。”我猜想,可能就是因为这爷俩频繁的深度交往,才有了1986年那次贤侄斗胆求字、陈大爷欣然命笔以文会友的机会。

1994年,韩益华喜获墨宝的8年后,突然惊闻陈大远先生在京溘然辞世的噩耗,他不禁仰面痛哭。也曾在报社工作的他,想到自己父子两代人承蒙陈先生的多年厚爱,睹物思人,不禁手抚墨香犹存的条幅,下决心一定要将先辈的遗物好好留存,作为传家之宝。

然而,韩益华精心收藏的这幅从未示人的珍品的命运却在多年后发生了变化。报社为赓续红色血脉决定筹建报史馆,广泛收集相关史料和实物,力求以详实的材料展现由《救国报》到《唐山劳动日报》几十年一路走来的峥嵘历程。贾宝芳、陈雷两位记者在寻访中从老报人杨桂林口中获得相关线索后,马不停蹄逐个家访,于是就有了两人忐忑不安地叩响并不相识的年已八旬的韩益华老人家门的一幕。

令两位“不速之客”既惊喜又释然的是,韩益华得知来意,二话没说,马上翻箱倒柜,找出陈大远、肖一等一众已故老报人的遗作,任二人挑选。报社书画院负责人贾宝芳深知这些名人之作的珍贵,实在不忍无偿夺人至爱,几经犹豫,最后试探性地提出只把陈大远先生的手迹作为镇馆之宝留存的请求。万未料到,韩益华老人立即慨然应允,双手奉上。两位记者亦非常理解韩益华老人对凝聚着两代人深情书作的不舍,对其忍痛割爱的义举连连称谢。而老人坚定地表示,与其个人收藏,不如荫及后人,此举善莫大焉。

作为当年曾亲眼见过毛主席亲笔题写的《唐山劳动日报》报头真迹现唯一健在的老报人,韩益华对这张报纸的感情是不言而喻的。这次以陈大远先生的翰墨为载体,几代人共同延续传承着党报的红色基因。