□王烁辉

(接上期)

4.《新唐山日报》的出版

与《冀东日报》转入城市

1948年底,东北野战军神速入关,会同华北野战军打响了平津战役。短短时间内,就有近百万解放军在冀东集结作战。

这一时期,报社同志们多路行动,分头在遵化、玉田、丰润等地采访,《冀东日报》每天都刊登着振奋人心的消息。

前线记者亲见村里村外的大路小路,甚至田埂、荒滩上,步兵荷枪跑步前进,战马拉着大炮奔驰,骑兵策马如飞,齐头并进的部队如滚滚洪流,浩浩荡荡,气势磅礴,十分壮观。指战员们满身征尘,顾不上吃饭、休息,以风一般的速度和坚强的毅力,一天一夜跑一二百里。

跟着这样意志坚强、纪律严明的英雄部队行军,报社同志们激动得热泪盈眶,他们在这一时期编发的新闻报道中充满了自豪感。

由于大军迅速入关,粮食一时调运不及,仅有600万人口的冀东解放区,承担着重大的后勤支援任务。冀东人民以“倾家荡产支援前线”的精神,宁可自己忍饥挨饿,也要保证人民军队的供给,群众不仅主动借出口粮,有的甚至借出了粮种。

部队途经之处,都有群众忙着烧茶送水,大娘大嫂们提着满篮子煮鸡蛋和红豆馅黄黏米炸糕等等,硬往战士们的怀里塞。村干部或民兵爬在树杈上用土喇叭喊着:“我们这里是老区,这是乡亲们的一点心意。吃吧,同志们!人是铁,饭是钢,拿上吃吧!好打胜仗呀!”土喇叭里的声音嘶哑了,哽咽了,喊话的同志声泪俱下。指战员们虽然腹内空空,却仍边笑着婉谢边跑得更快了。后来还是部队领导同志临时采取措施,通过村干部把乡亲们准备的吃食收下,按规定付给粮款,然后发给战士们吃。

这些军民鱼水情深的场景也通过报社记者的笔端,一次次呈现于《冀东日报》上。

这一时期,报社还承印了解放军平津战役指挥部办的四开两版《前线报》,同时负责整理、印制一些资料,供我军参考。

12月初的一天,刚调到新华社十五支社任社长3个多月的白瑛接到冀东区党委急电,他连夜赶到党委驻地,接受了接收伪《唐山日报》的任务。

此前,清华大学的应乾、袁鹏、达天、高华、唐挹,北京大学的郑惠、火石、张大翔,唐山交大的冯河、叶杨、李庆恩、艾古、李汉等一批新分配到报社的年轻人,已经在曹鲍庄集中学习了一段时间,他们还利用自己带来的电台每日收听新华社电讯,编印了几期《新唐山日报》(未正式发行)作为进入唐山市之前的一次实习。

白瑛与这支队伍汇合后,随唐山市委机关一同奔赴唐山。

几乎是同一时间,以原《救国报》路南分社社长赵振中为首的几位在路南工作的老解放区新闻人薛枫春、罗楠(女)、刘开明(女)、唐余等同志,也用一辆马车拉着路南报社的全部“家当”,昼夜兼程从另一路进入唐山,与先期进城的郩珍会师。

12月13日凌晨,赵振中、白瑛、郩珍带领应乾、李汉、白戈(女)、薛枫春等人,同完成随军采访任务后赶来的前线记者组长王重五,一起接收了伪唐山日报社。

国民党的唐山日报社址设在小山繁华地段五福沟,楼上是编辑部,原本有6个人,当时已逃跑一空,只留下部分散乱的日文书籍和一把战刀。楼下有一台对开印刷机,其他一无所有。同志们连夜清理了现场,做了初步安顿,待天色一亮,便分头出去采访,当天就编出了第一期《新唐山日报》。

同时,新华社唐山支社也一并成立,由滦东采访归来的刘保民第一时间充实到唐山支社记者组。

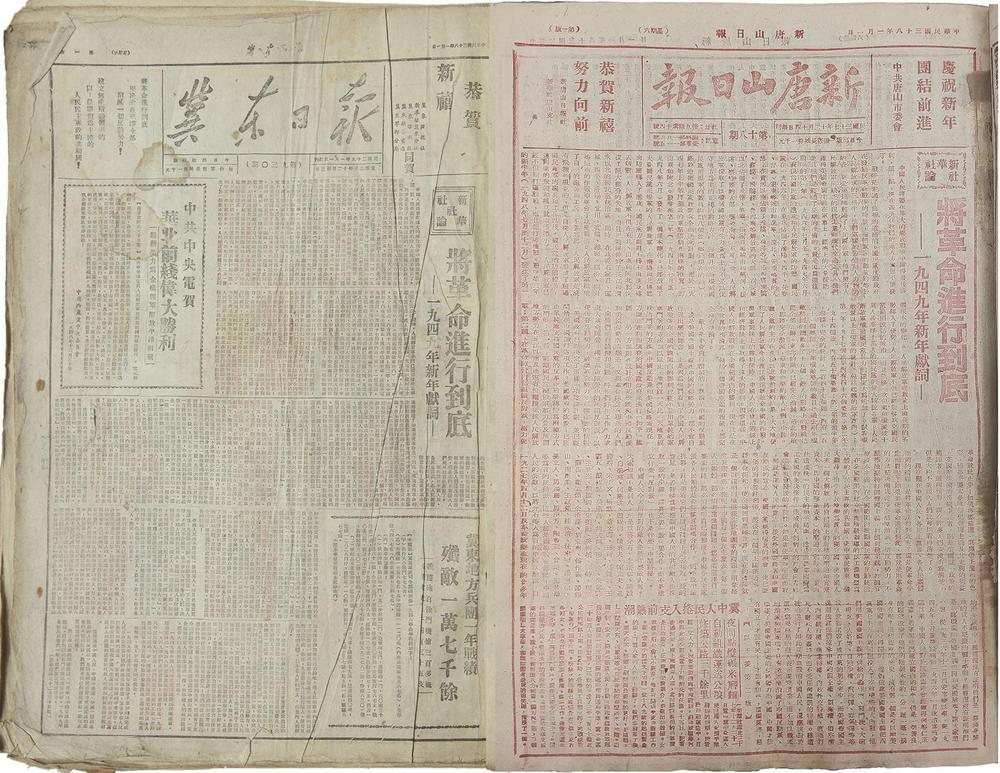

1948年 12月14日,《新唐山日报》创刊号出版,这份唐山解放后出版的第一张红色报刊,以崭新的面貌和唐山市人民见了面。

在《新唐山日报》创刊号的第一版中,头条新闻采用的是新华社唐山前线13日电讯,标题是《人民解放军解放工矿重镇唐山》,同时刊登了《唐山市军管会奉命成立》的消息,并发表了总编辑白瑛写的《新唐山日报发刊辞》。报纸的一、四版为要闻时事版,由郑惠、达天负责; 二、三版为地方新闻和财经要闻,由应乾负责。

《新唐山日报》用新闻纸印刷,铅字排版,四开四版,每期发行8000份。最初几期是免费赠阅,从第五期开始征订,每份报价为长城券 400 元(折合实物为当时半两小米价)。

根据中共唐山市委决定,《新唐山日报》的组织,由赵振中任社长,白瑛任总编辑,副社长郗珍负责编辑工作,罗楠负责采通工作。

不久,《新唐山日报》编辑部从小山搬到开滦四号洋房,即原来国民党唐山市党部所在地。

从农村进入城市,环境急剧变化,宣传对象与农村不同。报社同志初始很不适应,通讯工作又没有基础,一切都需要从头学起、从头做起。当时的物质条件也很艰苦。国民党军队重兵封锁塘沽、天津、北京等地,把控铁路、运输线路。粮食运不进来,工厂一时开不出工资,人民生活遇到不少困难。编辑部的同志们吃的是高粱米和小米,老白菜,没有油也没有肉。住的屋子也不够,只能男女分占两个房间,屋里没有床,都是睡在地板上。就在这样困难的条件下,同志们的工作热情极高,没一人叫苦。

唐山解放后,党的工作重点逐步由农村转入城市。

1949年1月,冀东区党委机关由遵化向唐山转移,住在马家沟矿矿区。1月底,冀东日报社和印刷厂也离开遵化郝各庄,全体人员迁往唐山近郊屈家庄。

屈家庄离马家沟很近,又毗邻市区,有事便于向领导请示,也方便同志们的联系配合。新华社唐山分社记者组在市内活动后,常常回屈家庄汇报工作,听取报社领导意见。《冀东日报》的同志也在逐步加强对城市的宣传工作,增加了很多反映唐山工矿企业变化的稿件,这段时间的报纸办得颇具地方特色。

比如前线记者组的李远,早在11月底便赶到开滦煤矿东三矿外围进行采访报道,并一路和各矿工委一起进入唐山市。唐山解放后,他第一时间报道了在新唐山市委统一领导下,唐山社会秩序迅速安定、工商业立即开业和厂矿恢复生产的情况。

1949年4月下旬,冀东日报社迁入唐山市区,搬到西山口的西山别墅(亦称十七所山麓别墅),同志们分散居住于各员司别墅客房。

随着《冀东日报》进入城市。1949年5月2日,《冀东日报》和《新唐山日报》同时发表重要启事:《冀东日报》已于5月1日迁往唐山出版,《新唐山日报》5月3日停刊,原订户一律改送《冀东日报》。

《新唐山日报》从1948年12月14日创刊到1949年5月2日终刊,虽然在唐山报刊发展史上只占有短短的100多天,但它在宣传党的政策、教育并引导市民建设新唐山、维护唐山社会稳定、促进工商业的发展与繁荣方面,起到了重要的作用。

这时报社的领导分工也有了变动:岳欣调离报社做回老本行到冀东行署公安处工作,孔祥均任副社长,陈大远任第一编辑(相当于总编辑),白瑛任第二编辑(相当于副总编辑)。

《冀东日报》在城市出版发行了三个月后,形势又有了新的变化。

1949年7月,中共河北省委和省人民政府先后成立。

为适应新形势的需要,冀东区划、建制也做了相应的调整,撤销原冀东第十二、十三两个专区和第十五专区大部地区,合并为唐山专区(下辖迁西、迁安、卢龙、抚宁、临榆、昌黎、滦县、滦南、乐亭、丰润、丰南、玉田、遵化13个县)合并后的唐山专区和唐山市直属河北省委、省政府领导。

建制变了,《冀东日报》也必然因势而改名,并调整为涵盖唐山市及唐山地区的党委机关报。

1949年7月31日,《冀东日报》终刊。

这张在三年解放战争中,积极宣传党的各项方针政策,把党的声音传遍了冀东广大城镇和乡村,成为冀东人民精神支柱的报纸,将它从《救国报》时期一直延续下来的期号,光荣地停留于1138期。

此后,党组织从冀东日报社抽调一批经验丰富的同志,参与组建《河北日报》,其余人员全力以赴,筹备一份以全新面貌出现的唐山党报。

(待续)