“评剧之根在冀东,冀东之魂在兆才。”

清明一过,春天午后的风暖了,海棠花开了粉红一片,滦南县兆才公园里活动的人们也逐渐多了起来。成兆才先生的花岗岩雕像在热闹中静静矗立,阳光轻洒,温柔地定格了这位评剧创始人清瘦的面容和坚毅的目光。尽管无法亲自听成兆才先生讲述评剧的故事,但通过手稿残篇、弟子回忆和地方志的记载,我们可以穿越时空,去探寻这位民间艺术大师如何将地方小调莲花落升华为风靡北方的大剧种评剧。

成兆才,字捷三(又作洁三),艺名“东来顺”,1874年出生于河北滦南县扒齿港镇绳各庄村一个贫苦的农民家庭。祖父与父亲皆为长工,家中仅有草房三间、薄沙地四亩,饥寒交迫是童年常态。12岁起,他给地主放猪、打杂,却凭借聪颖的天赋,无师自通横笛、板胡等乐器,15岁已是当地秧歌名角。尽管未受正规教育,他常在私塾窗外偷学《百家姓》《聊斋志异》,以树枝划沙练字,终粗通文墨。命运多舛,瘟疫夺去父母、妻儿性命,迫使他以行乞唱莲花落为生,却也为其日后创作积累了深刻的生活体验。

清末,莲花落因内容粗俗屡遭官府禁演。1908年,成兆才深感传统形式局限,联合任连会、杜知义等艺人在滦县吴家坨发起改革。创作《告金扇》《马寡妇开店》等大型剧本,打破对口莲花落的单调,融入秦腔、乐亭大鼓等元素,形成“平腔梆子戏”(即评剧雏形)。行当与唱腔引入生、旦、丑等行当,改革声腔板式,使不同角色各具特色。 经过几个月的改革,新戏亮相,他们在吴家坨一连演出了五宿,观众人山人海,盛况空前,随后在冀东著名水旱码头河头镇的演出更是大受欢迎。

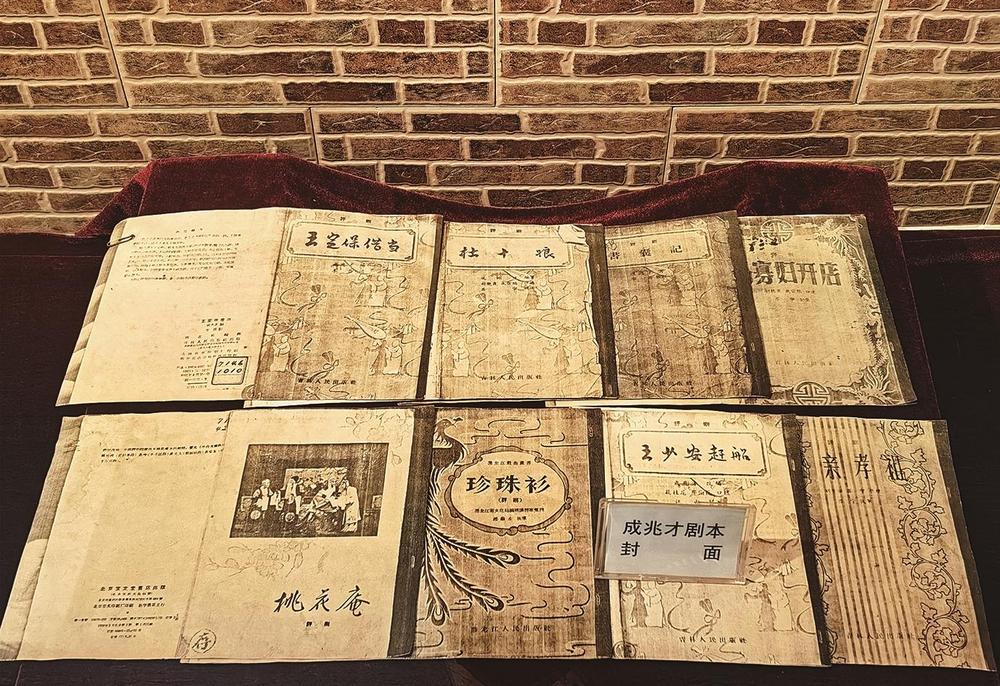

1909年,成兆才与月明珠等在唐山组成庆春班,以“平腔梆子戏”名义进入永平府,获得官民认可,打破禁令。同年,唐山永盛茶园成为评剧演出首座固定剧场,成兆才班社在此一炮而红,“唐山落子”之名由此传开。1913年,庆春班改名为永盛合班,并以此班名进入天津演出,震动了梨园界,掀起一股“落子热”。1918年,永盛合班到山海关演出,改名为“警世戏社”,挂出“唐山首创警世戏社”的牌子,历史上称其为第一个评剧班社。

时光流转,从莲花落到平腔梆子戏再到评剧,从庆春班到永盛合班再到警世戏社,评剧这一剧种进入了成熟时期,成兆才评剧创始人的地位也已经确立。

成兆才一生创作剧本超过120部,被誉为“评剧剧本第一人”“东方莎士比亚”。他的作品紧扣社会脉搏。《杜十娘》《占花魁》借古喻今,通过爱情悲剧映射清末民初的社会矛盾,兼具艺术性与批判性。《花为媒》中以张五可“六寸金莲蠢大难瞧”的台词,讽刺缠足陋习,倡导女性解放。“成先生写《杨三姐告状》,是听说滦县真有这么个姑娘告状三年。他揣着干粮去县衙门口蹲着,看告状的人怎么哭、怎么骂,回来就把‘杨三姐’写进了戏文。”据说,首演时,台下观众往台上扔铜钱喊:“这是给杨三姐的状纸钱!”《杨三姐告状》塑造了杨三姐不畏强权的经典农民形象,勇敢地揭露了旧法制的黑暗,成为评剧现实主义的巅峰之作。

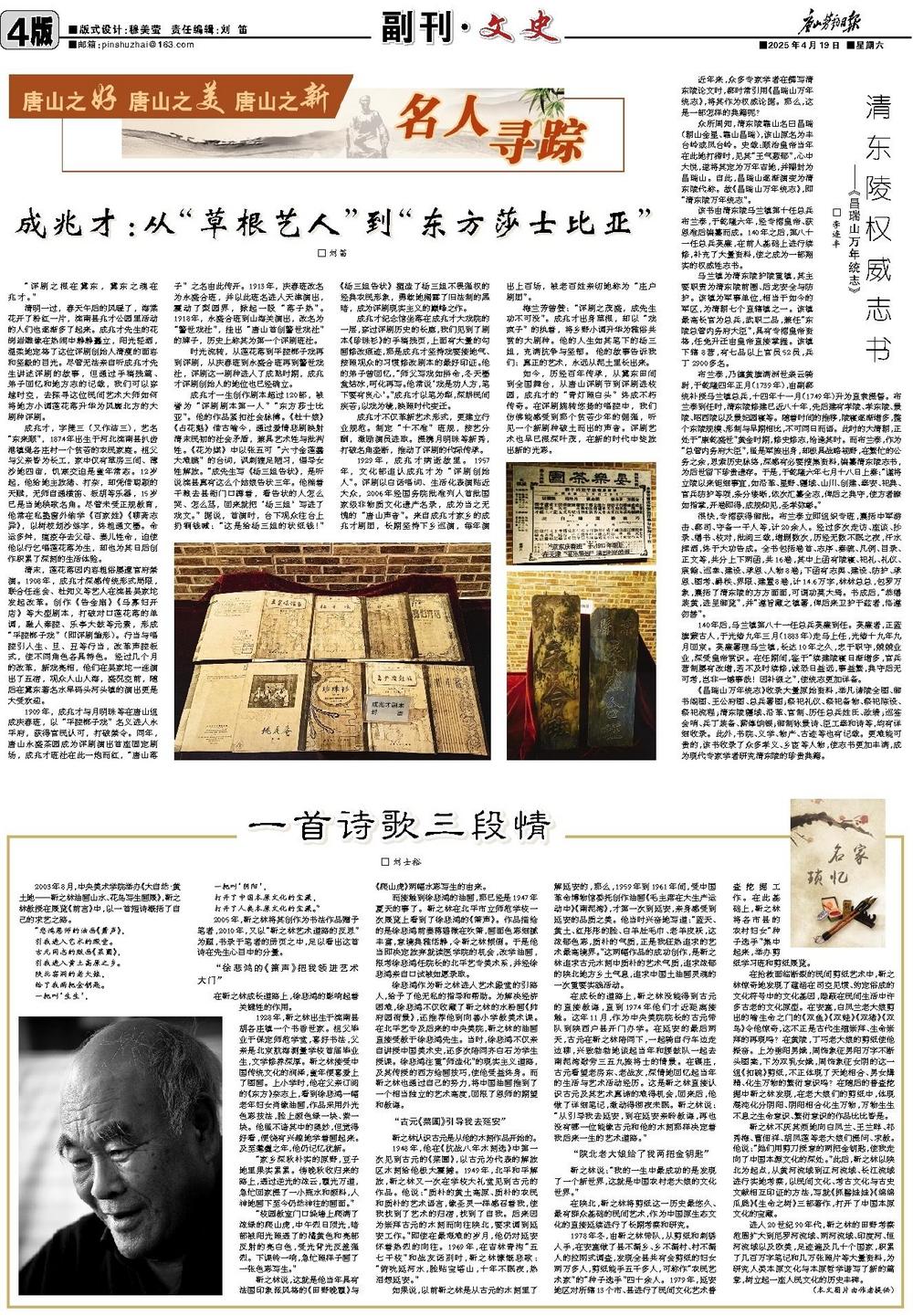

成兆才纪念馆坐落在成兆才大戏院的一层,穿过评剧历史的长廊,我们见到了剧本《珍珠衫》的手稿残页,上面有大量的勾画修改痕迹,那是成兆才坚持戏要接地气、按照观众的习惯修改剧本的最好印证。他的弟子曾回忆,“师父写戏如拼命,冬天墨盒结冰,呵化再写。他常说‘戏是劝人方,笔下要有良心’。”成兆才以笔为犁,深耕民间疾苦;以戏为镜,映照时代变迁。

成兆才不仅革新艺术形式,更建立行业规范。制定“十不准”班规,按艺分酬,激励演员进取。提携月明珠等新秀,打破名角垄断,推动了评剧的代际传承。

1929年,成兆才病逝故里。 1957年,文化部追认成兆才为“评剧创始人”。评剧以白话唱词、生活化表演贴近大众,2006年经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录,成为当之无愧的“唐山声音”。来自成兆才家乡的成兆才剧团,长期坚持下乡巡演,每年演出上百场,被老百姓亲切地称为“庄户剧团”。

梅兰芳曾赞:“评剧之茂盛,成先生功不可没”。成兆才出身草根,却以“戏疯子”的执着,将乡野小调升华为雅俗共赏的大剧种。他的人生如其笔下的杨三姐,充满抗争与坚韧。 他的故事告诉我们:真正的艺术,永远从泥土里长出来。

如今,历经百年传承,从冀东田间到全国舞台,从唐山评剧节到评剧进校园,成兆才的“青灯照白头”终成不朽传奇。在评剧婉转悠扬的唱腔中,我们仿佛能感受到那个贫苦少年的倔强,听见一个新剧种破土而出的声音。评剧艺术也早已根深叶茂,在新的时代中绽放出新的光彩。