2003年8月,中央美术学院举办《大自然·黄土地——靳之林油画山水、花鸟写生画展》,靳之林教授在展览《前言》中,以一首短诗概括了自己的求艺之路。

“悲鸿恩师的油画《萧声》,

引我进入艺术的殿堂。

古元同志的版画《菜圃》,

引我进入黄土高原之乡。

陕北窑洞的老大娘,

给了我两把金钥匙。

一把叫‘生生’,

一把叫‘阴阳’,

打开了中国本原文化的宝藏,

打开了人类本原文化的宝藏。”

2005年,靳之林将其创作为书法作品赠予笔者,2010年,又以“靳之林艺术道路的反思”为题,书录于笔者的册页之中,足以看出这首诗在先生心目中的分量。

“徐悲鸿的《箫声》把我领进艺术大门”

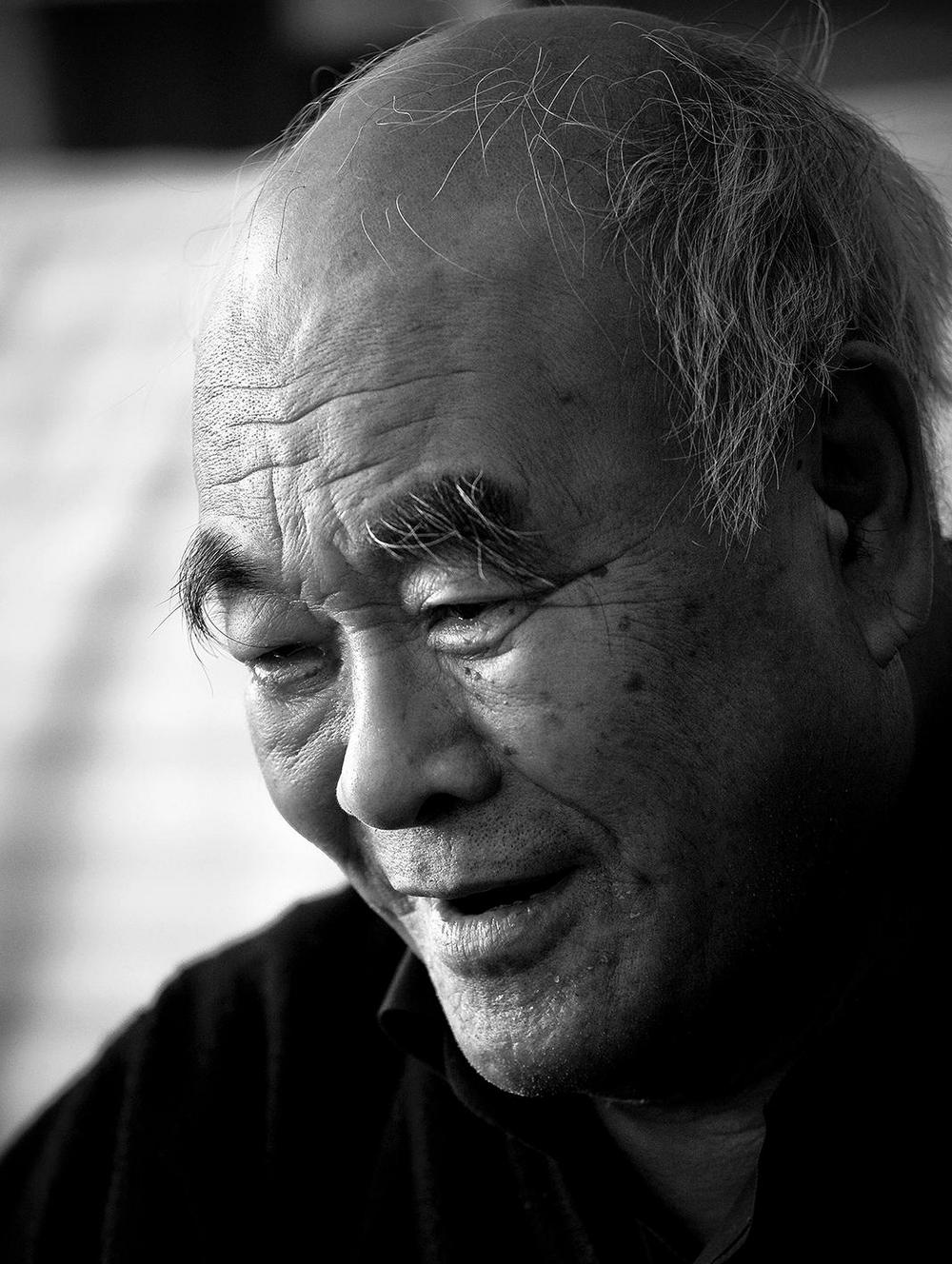

在靳之林成长道路上,徐悲鸿的影响起着关键性的作用。

1928年,靳之林出生于滦南县胡各庄镇一个书香世家。祖父毕业于保定师范学堂,喜好书法,父亲是北京航海测量学校首届毕业生,文学修养深厚。靳之林接受中国传统文化的润泽,童年便喜爱上了图画。上小学时,他在父亲订阅的《东方》杂志上,看到徐悲鸿一幅老年妇女肖像油画,作品采用外光色彩技法,脸上颜色绿一块、紫一块。他虽不谙其中的奥妙,但觉得好看,便饶有兴趣地学着画起来。及至耄耋之年,他仍记忆犹新。

“家乡深秋朴实的原野,豆子地里果实累累。傍晚秋收归来的路上,透过逆光的浓云,霞光万道,急忙回家提了一小瓶水和颜料,入神地画下至今仍然神往的画面。”

“校园教室门口垛墙上爬满了浓绿的爬山虎,中午烈日顶光,暗部被阳光照透了的橘黄色和亮部反射的亮白色,受光背光反差强烈。下课铃一响,急忙照样子画了一张色彩写生。”

靳之林说,这就是他当年具有法国印象派风格的《田野晚霞》与《爬山虎》两幅水彩写生的由来。

而接触到徐悲鸿的油画,那已经是1947年夏天的事了。靳之林在北平市立师范学校一次展览上看到了徐悲鸿的《箫声》。作品描绘的是徐悲鸿前妻蒋碧微在吹箫,画面色彩细腻丰富,意境典雅恬静,令靳之林倾倒。于是他当即决定放弃就读医学院的机会,改学油画,报考徐悲鸿任院长的北平艺专美术系,并经徐悲鸿亲自口试被如愿录取。

徐悲鸿作为靳之林进入艺术殿堂的引路人,给予了他无私的指导和帮助。为解决经济困难,徐悲鸿不仅收藏了靳之林的水粉画《帅府园街景》,还推荐他到向善小学教美术课。在北平艺专及后来的中央美院,靳之林的油画直接受教于徐悲鸿先生。当时,徐悲鸿不仅亲自讲授中国美术史,还多次陪同齐白石为学生授课。徐悲鸿注重“师造化”的现实主义道路,及其传授的西方绘画技巧,使他受益终身。而靳之林也通过自己的努力,将中国油画推到了一个相当独立的艺术高度,回报了恩师的期望和教诲。

“古元《菜圃》引导我去延安”

靳之林认识古元是从他的木刻作品开始的。

1948年,他在《抗战八年木刻选》中第一次见到古元的《菜圃》,以古元为代表的解放区木刻给他极大震撼。1949年,北平和平解放,靳之林又一次在学校大礼堂见到古元的作品。他说:“质朴的黄土高原、质朴的农民和质朴的艺术语言,像圣灵一样感召着我,使我找到了艺术的归宿,找到了自我。后来因为崇拜古元的木刻而向往陕北,要求调到延安工作。”即使在最艰难的岁月,他仍对延安怀着热烈的向往。1969年,在吉林青沟“五七干校”和战友话别时,靳之林慷慨悲歌:“俯吮延河水,脸贴宝塔山,十年不眠夜,热泪想延安。”

如果说,以前靳之林是从古元的木刻里了解延安的,那么,1959年到1961年间,受中国革命博物馆委托创作油画《毛主席在大生产运动中》《南泥湾》,才第一次到延安,亲身感受到延安的品质之美。他当时兴奋地写道:“蓝天、黄土、红彤彤的脸、白羊肚毛巾、老羊皮袄,这浓郁色彩,质朴的气质,正是我狂热追求的艺术最高境界。”这两幅作品的成功创作,是靳之林追求古元木刻中质朴的艺术气质,追求浓郁的陕北地方乡土气息,追求中国土油画灵魂的一次重要实践活动。

在成长的道路上,靳之林没能得到古元的直接教诲,直到1974年他们才近距离接触。这年11月,作为中央美院院长的古元带队到陕西户县开门办学。在延安的最后两天,古元在靳之林陪同下,一起骑自行车边走边聊,兴致勃勃地谈起当年和腰鼓队一起去南泥湾慰劳三五九旅将士的情景。在碾庄,古元看望老房东、老战友,深情地回忆起当年的生活与艺术活动经历。这是靳之林直接认识古元及其艺术真谛的难得机会,回来后,他做了详细笔记,激动得彻夜未眠。靳之林说:“从引导我去延安,到在延安亲聆教诲,再也没有哪一位能像古元和他的木刻那样决定着我后来一生的艺术道路。”

“陕北老大娘给了我两把金钥匙”

靳之林说:“我的一生中最成功的是发现了一个新世界,这就是中国农村老大娘的文化世界。”

在陕北,靳之林将剪纸这一历史最悠久、最有群众基础的民间艺术,作为中国原生态文化的直接延续进行了长期考察和研究。

1978年冬,由靳之林带队,从剪纸和刺绣入手,在安塞做了县不漏乡、乡不漏村、村不漏人的拉网式调查,发现全县共有会剪纸的妇女两万多人,剪纸能手五千多人,可称作“农民艺术家”的“种子选手”四十余人。1979年,延安地区对所辖13个市、县进行了民间文化艺术普查挖掘工作。在此基础上,靳之林将各市县的农村妇女“种子选手”集中起来,举办剪纸学习班和剪纸展览。

在抢救面临断裂的民间剪纸艺术中,靳之林惊奇地发现了蕴涵在司空见惯、约定俗成的文化符号中的文化基因,隐蔽在民间生活中许多古老的文化原型。在安塞,白凤兰老大娘剪出的喻生命之门的《双鱼》《双蛙》《双猪》《双鸟》令他惊奇,这不正是古代生殖崇拜、生命崇拜的再现吗?在黄陵,丁巧老大娘的剪纸使他振奋。上为垂阳男娥,周饰象征男阳万字不断头图案,下为双乳女娥,周饰象征女阴的这一组《扣碗》剪纸,不正体现了天地相合、男女媾精、化生万物的繁衍意识吗?在随后的普查挖掘中靳之林发现,在老大娘们的剪纸中,体现混沌化分阴阳、阴阳相合化生万物,万物生生不息之生命意识、繁衍意识的作品比比皆是。

靳之林不厌其烦地向白凤兰、王兰畔、祁秀梅、曹佃祥、胡凤莲等老大娘们提问、求教。他说:“她们用剪刀授意的两把金钥匙,使我走向了中国本源文化的深处。”此后,靳之林以陕北为起点,从黄河流域到辽河流域、长江流域进行实地考察,以民间文化、考古文化与古史文献相互印证的方法,写就《抓髻娃娃》《绵绵瓜瓞》《生命之树》三部著作,打开了中国本原文化的宝藏。

进入20世纪90年代,靳之林的田野考察范围扩大到尼罗河流域、两河流域、印度河、恒河流域以及欧美,足迹遍及几十个国家,积累了几百万字笔记和几万张照片等大量资料,为研究人类本原文化与本原哲学谱写了新的篇章,树立起一座人民文化的历史丰碑。

(本文图片由作者提供)