一

我认识云南画院院长、云南省美协主席王晋元先生是从读他的作品开始的。

1995年,新华社记者贾靖宏捐赠给家乡的书画珍品中,有晋元先生一幅名为《山花》的国画。第二年,经贾靖宏介绍,我同晋元先生取得联系,约他为纪念唐山抗震20周年书画展赐赠作品,十几天后便收到他寄来的《黑牡丹》,画面右下方特意加盖一枚“乐亭”印章,以寄托游子对故乡的眷恋。新中国成立50周年和中国共产党成立80周年之际,他又寄来《幽香》《梅花》两件作品,以供展出。

20世纪90年代末,我在天安门城楼上看到晋元先生的巨幅佳构《遍青山,红了杜鹃》。这幅画与上面几幅小品大相径庭。作品是在1990年应邀参加由天安门管理局举办的创作活动时绘制的,画面综合运用工笔与写意、没骨与勾描、水墨与重彩等多种技法语言,展现了云南漫山遍野杜鹃花盛开的壮阔景象,呈现出当代花鸟画的崭新风貌。

而我见到晋元先生,已经是2000年6月下旬的事了。

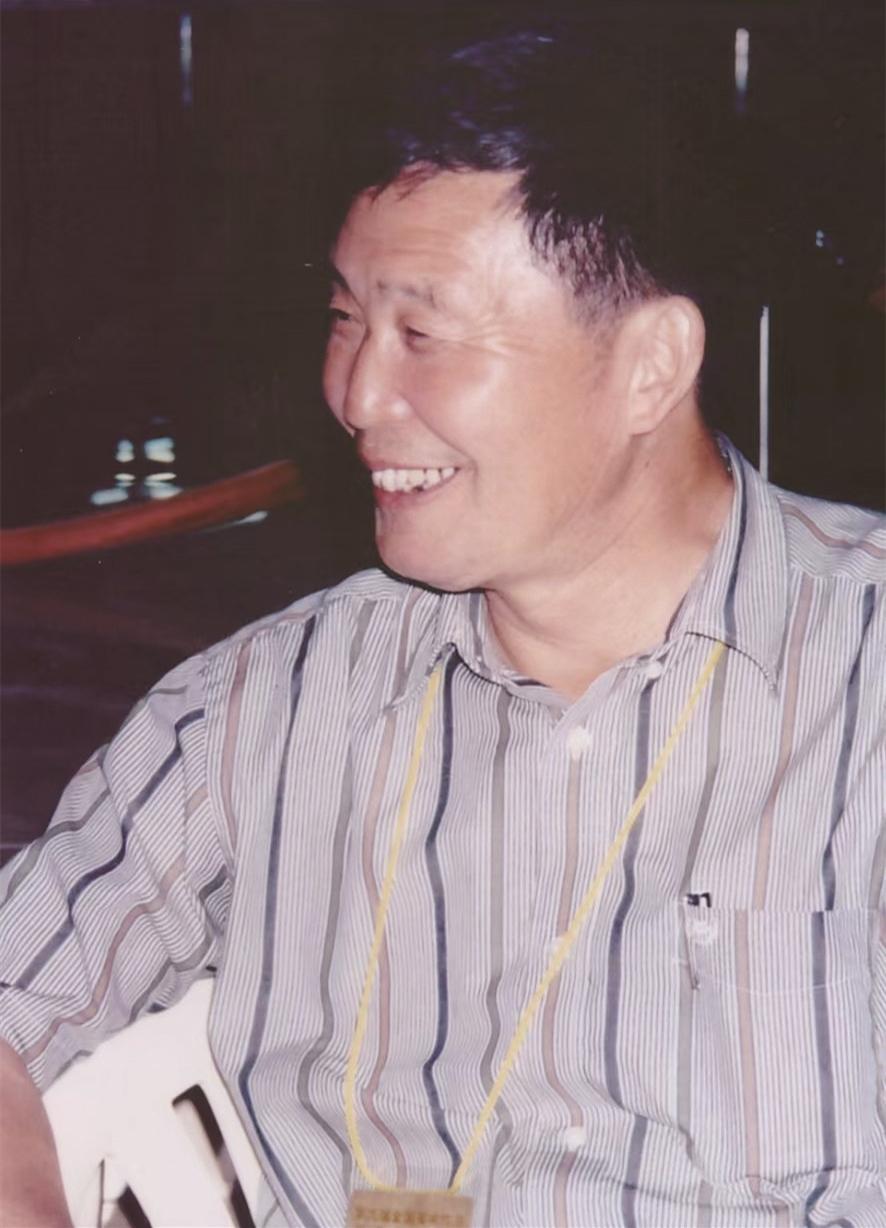

当时,我是和同事到云南考察顺道拜访他的。由于人地两生,且是傍晚,我在昆明市内绕了好大一阵才找到省科协宿舍大院。只见大门口站着一位身着休闲服、面色清癯的长者。上前探问,才发现被我撞了个正着,原来晋元先生接到电话,在门口已等候了半个多小时。

先生家里只有几件旧式家具,布置很简单,更谈不上什么装饰。夫人蔡仲明大姐身体欠佳,打过招呼后便回房间休息。我们坐在客厅沙发上攀谈,从童年时光到大学生活,从家乡发展变化到云南风土人情,从绘画艺术到花鸟画创作,谈得很投机。晋元先生1939年出生在河北乐亭古河乡吴家兰坨一个普通农家,长大后随父亲辗转到北京、天津读书,1959年考取中央美术学院中国画系,分科后拜在郭味蕖先生门下研习花鸟画。晋元先生向我讲述了这样一段趣事:当时他本可以留校或安排到天津工作,由于一位分配到云南的女同学家庭发生变故,组织上动员他去云南。在犹豫彷徨之际,郭味蕖先生鼓励他:“趁着年轻,你应该去,你可以开辟出一片新的天地,云南就是一个最合适的地方”,从而打消了他的顾虑,克服来自家庭、社会的阻力,毅然决然地来到云南。

临别时,我邀晋元先生方便时回家乡看一看,办一次个展,他一一答应了。当我索要资料,以便向家乡介绍他的艺术成就时,晋元先生却说:“还是多宣传一些老艺术家吧,我实在没什么可写的 。”要知道,这时他已是中国花鸟画创新的典范、云南美术界领军人物,成就斐然。这次拜访,也是我们唯一一次交谈,其平易近人、谦虚随和的大家之风,令我至今难以忘怀。

二

2001年12月初的一天,唐山下了场大雪。傍晚,天地间已是白茫茫一片,可窗外的雪花还在飘着。广东画院王玉珏院长打来电话说:“晋元先生已于11月22日去世,永远地离开了我们。”“这怎么可能呢?两个月前不是还好好的吗?”我喃喃道,虽不愿面对这个噩耗,却又不得不接受这个严酷的现实。

第二天上午,我挂通蔡仲明大姐的电话。这位同晋元先生相伴一生的坚强女性,还没走出失去亲人的阴影,声音低沉,断断续续地对我诉说:“晋元从春天开始,胃部就感到不适。他已退休,但仍担任着云南画院名誉院长、省美术家协会主席、中国美术家协会中国画艺术委员会委员职务,整个夏天他都在忙碌着。先是到北京、青岛、大连出席美术界的活动,后又作为评委,参加‘全国画院双年展·首届中国画大展’‘百年中国画大展’的评审工作。回到昆明后,尽管胃部时常出现疼痛,他还是强忍疼痛继续作画。9月25日,晋元作为中国美协代表团成员赴台湾访问交流。出发前,我见他吃不下东西,人也明显消瘦,几次劝他不要去了,但他坚持说:‘如果不去,对不起主办方,因为已经筹办了很久,这不好。’虽然时间不长,但他与同事走访了很多地方,活动也安排得很满。回来后,晋元自己也感觉身体有点儿不大对劲儿,浑身疲乏,有一种很累的感觉。在家人和朋友的催促下,晋元才去医院,住院做详细检查。几天后,诊断结果是十二指肠癌,且病情急剧恶化,身体很快消瘦下去。入院十多天,加上入院前半个多月,体重就掉了十一二公斤。11月18日经过10多个小时的手术,晋元平安下了手术台,但随之而来的并发症一直纠缠着他,始终处于半昏迷状态。11月22日下午3:00,晋元停止了呼吸,悄悄地走了。”

晋元先生走后,中国美术家协会中国画艺委会秘书长孙克感情凝重地写下了《期待大师——中国画的世纪思考》一文,其中,特别提到了对晋元先生病逝的悲痛和惋惜。作者怀着强烈的历史使命感,向当代的画家们呼唤大师,热切地期待大师的出现。

晋元先生走了,华夏艺术天空里一颗璀璨的新星陨落了。这位极有希望成长为未来大师的杰出画家英年而逝,倒在了离大师顶峰不远的路上,怎能不令人扼腕痛惜!

三

晋元先生走后几年,蔡大姐一直用写日记的方式,同在天堂里的丈夫说心里话。她了解丈夫要办个人画展的心愿,在2005年2月25日的日记中写道:“办个人画展,我正在联系之中,这样对你多年在云南美术界的影响和地位,是一种认可和肯定。”同时,她心里还在酝酿着另一件更重要的事情:将先生四十余幅精品画作捐赠给中国美术馆永久收藏。她把这个想法同儿子王云勃、女儿王月商量时,得到他们一致赞同。2008年5月9日,中国美术馆来人郑重地从蔡大姐手里接过了晋元先生的42幅作品。当晚,她心里五味杂陈,夜不能寐,在第二天早上的日记中写道:“捐给国家艺术珍品,这是我的一种信念。要说舍得舍不得,这42幅精品放在我卧室里,就如晋元在身边。作品送走,我心里是一种难言的空旷、失落。但作品只有放到中国美术馆这一最高殿堂,才是最好归属和寄托。晋元,你是否也赞成这样的举动?所选作品是否合你的意愿?”

2006年11月10日,“王晋元艺术回顾暨捐赠作品展”在北京中国美术馆隆重举行。展厅里各个时期的125幅作品,完整地反映了晋元先生摆脱传统折枝花卉的局限所创立的“全景截取” 独特模式发生、演变、成熟的过程。

接到蔡大姐请柬,我如约而至,并将唐山市美术家协会的贺信交到她的手中。这天,蔡大姐精神很好,亲手送我一本“大红袍”《中国近现代名家画集·王晋元》,并陪同我和唐山籍著名花鸟画家李晓明先生观展留影。我们边看边谈,其间蔡大姐说到两件事:

一是晋元先生从小受到乐亭皮影的熏陶,在中央美院就读时,和学长张步、齐梦慧发起成立一个皮影社,利用课余时间,不定期地与校外几位唐山籍学生演皮影戏,前后坚持了两年。

二是晋元先生1953年离开乐亭后就没回过老家,他生前制有一枚 “乐亭”印章,以解乡愁。这么多年,只要家乡有需要,他都全力去办。他常叨念退休后抽时间去乐亭老家看望,没想到突然就被病魔击倒,永远离我们而去。晋元先生逝世后,曾在北京、上海、昆明等地办过画展,如有可能,在唐山办一次回顾展,让家乡父老目睹他近年辛勤耕耘绘出的花鸟山水画,岂不是一件很有意义、有趣的事嘛!

在参观后返唐的路上,我思绪万千。晋元先生笔下雄浑壮阔的热带雨林、云岭江河、雪山草甸、乌蒙金沙、高原气象,一幕幕在我眼前闪过,这是他心灵的绽放、生命的迹化。晋元先生人已去,但画还在。我想,当家乡父老观赏到这些花鸟山水佳作后,会永远记着这位彩云之南的游子,怀念他的风采,为他骄傲。

(本文图片由作者提供)